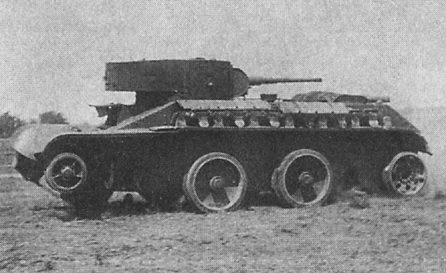

Первый опытный образец танка БТ-7 с двигателем М-17Т был изготовлен к 1 мая 1934 г. Машина сразу же была направлена на заводские испытания. Первый образец БТ-7 имел следующее вооружение: в башне эллипсовидной формы со скошенной крышей были установлены 76,2-мм пушка обр. 1927 г. с укороченной длиной отката, а в шаровой опоре в лобовом листе корпуса — автономный пулемет ДТ. В боекомплект танка входили 55 выстрелов (для пушки) и 2898 патронов (для пулеметов), снаряженных в 46 пулеметных дисках. Часть боекомплекта (18 выстрелов) размещалась в специальной карусельной укладке, находившейся в кормовой части башни.

Второй опытный образец был изготовлен к 7 ноября того же года. Из-за неготовности 76,2-мм пушки для установки в танк, согласно принятому в апреле 1934 г. решению, на нем была установлена 45-мм танковая пушка обр. 1932 г. со специально сконструированной маской. Проектом так же предусматривалась возможность установки 76,2-мм пушки ПС-3 с другой конструкцией маски. Корпус машины был выполнен цельносварным. Все ранее использовавшиеся в его конструкции стальные отливки (носовая часть, картер бортового редуктора, подмоторная рама и др.) были заменены на равнопрочные штампованные, что существенно снизило вес корпуса. Носовая часть корпуса была расширена до 440 мм (вместо 210 мм у БТ-5), что позволило перенести вперед приводы управления танком и сиденье механика-водителя.

читать дальше

Для постановки дымовых завес был проработан вариант размещения двух резервуаров для серной кислоты (H2SO4) за кормовым топливным баком. Это оборудование было установлено на втором опытном образце машины. Кислота под давлением выхлопных газов через специальный клапан поступала в выхлопные трубы и затем распылялась в атмосферу. Нагнетание выхлопных газов в резервуары с кислотой осуществлялось с помощью запорного крана, приводимого в действие из боевого отделения.

В качестве средств связи на танке предполагалась установка в нише башни радиостанции 71-ТК-1 «Шакал» с поручневой или 4-х метровой штыревой антенной. Характеристики подвижности и бронирование были сохранены на уровне танка БТ-5. В ходовой части использовалась новая мелкозвенчатая гусеница.

Доработка чертежно-технической документации для организации серийного производства по результатам испытаний двух опытных образцов продолжалась в течение 1935 г. Серийные чертежи БТ-7 были отработаны и переданы в цеха завода во второй половине 1935 г. Однако, вооружение машины было оставлено таким же, как у танка БТ-5. Это было связано с тем, что к осени 1934 г. окончательно не был решен вопрос о выборе единого варианта башни под 76,2-мм пушку ПС-3 для танков БТ и Т-26. Поэтому в ноябре 1934 г. ХПЗ был выдан заказ на изготовление в 1935 г. 300 танков БТ-7 с 45-мм пушкой, установленной в стандартной башне танка БТ-5. В декабре 1934 г. заказ ХПЗ на производство танков БТ-7 был увеличен до 650 машин.

Однако коллективу завода так и не удалось в 1935 г. выполнить правительственное задание. До конца года было изготовлено лишь 240 линейных танков и 260 танков БТ-7, оснащенных радиостанцией. (При этом адепты Суворова-Резуна утверждают, что Быстрый Гейнц якобы еще в 1933 году знал про то, что ХПЗ строит по 22 танка в день).

Проведенные заводом многочисленные испытания и исследования, занявшие около шести месяцев, показали, что несмотря на дросселирование двигателя М-17, последний все же развивал значительно больший крутящий момент, чем двигатель М-5, устанавливаемый на БТ-5. Кроме того, инерционные моменты от главного фрикциона, вентилятора и кривошипно-шатунной группы двигателя значительно превосходили моменты этих же устройств на М-5. В результате происходила поломка зубьев конической пары, разрыв и трещин картеров, скручивание промежуточного и главного валов, выламывание зубьев цилиндрических шестерен в КП, использованной полностью без изменений с танка БТ-5. Изготовление коробок передач, а, следовательно, и выпуск танков на заводе, были полностью прекращены. В итоге на серийное производство была принята трехступенчатая КП конструкции А.А. Морозова с передним расположением конической пары и с горизонтально расположенными валами, выполненная по схеме КП танка БТ-5. Срочным порядком в войсках на всех ранее выпущенных БТ-7 была осуществлена замена КП старой конструкции на новые.

Несмотря на то, что на серийном танке была установлена 45-мм пушка, в КБ ХПЗ продолжались проектные работы по отработке установки 76,2-мм пушки. Еще в середине декабря 1933 г. на ХПЗ с ленинградского Опытного завода им. С.М.Кирова поступил полный комплект чертежей на башенную установку Т-26-4 с 76,2-мм пушкой обр. 1927 г. (КТ-28) опытного танка Т- 26А. КБ ХПЗ под руководством А.О.Фирсова переработало чертежи этой установки применительно к танку БТ-7. 1 апреля 1935 г. по устному распоряжению начальника УММ РККА И.А. Халепского с государственного Ижорского завода на ХПЗ была отправлена одна башня Т-26-4. Опытный же образец танка, получивший наименование БТ-7А («артиллерийский») был изготовлен ХПЗ в октябре 1935 г. и 19 октября 1935 г. проходил испытания на заводском полигоне ХПЗ.

Первая серия машин БТ-7А была собрана на заводе №183 (так стал называться ХПЗ со второй половины 1936 г.) к 30 августа 1937 г. К концу 1937 г. было изготовлено 155 «артиллерийских танков», причем, 32 изготовленных машины из-за отсутствия 76,2-мм пушек так и не были переданы заводом представителям военной приемки в 1937 г. В следующем — 1938 г. один танк БТ-7А был отправлен в г. Горький (Нижний Новгород) на завод №92. На 10 из 32 машин были установлены 76,2-мм пушки КТ-28, на остальных машинах (21 шт.) к концу 1938 г. башни Т-26-4 были заменены на конические с установкой 45-мм пушек. На всех этих танках были установлены мелкозвенчатые гусеницы и ведущие колеса гусеничного хода с металлическими бандажами. Таким образом, в РККА было поставлено всего 133 танка БТ-7А, из них 11 машин были оснащены радиостанциями.

Эти танки поступали на укомплектование артиллерийских дивизионов, непосредственно взаимодействующих на поле боя с танковыми частями и подразделениями. В качестве основного вооружения БТ-7А использовалась 76,2-мм пушка КТ-28 обр. 1927/32 г., установленная в цилиндрической башне с кормовой нишей. Вспомогательным вооружением танка являлся пулемет ДТ, автономно установленный в башне в шаровой опоре справа от пушки. На части линейных танков с 1937 г. устанавливались зенитный и тыльный пулеметы (на танках с радиостанцией тыльный пулемет не устанавливался). В остальном конструкция танка БТ-7А не отличалась от серийного БТ-7.

В целях повышения пулестойкости башни, КБ завода №183 в первом квартале 1937 г. разработало новую конструкцию сварной конической башни с углом наклона бортов 15°. Для защиты танка с кормы было спроектировано размещение в нише башни пулемета в шаровой установке. Кроме того, на танке были установлены усиленные балансиры и бортовые редукторы, выполнено усиление осей управляемых колес, а для уменьшения износа проушин траков была спроектирована мелкозвенчатая гусеница. Эти нововведения прошли длительные успешные испытания на одном из опытных образцов танка БТ-7 и были приняты в серийное производство с 1 сентября 1937 г.

Для повышения вероятности поражения цели при стрельбе с ходу в Особом конструкторском бюро (Осконбюро) под руководством инженера Павлова в 1934 г. был разработан прицел ТОП-1 «Орион» с гироскопически стабилизированной линией прицеливания. По испытаниям 45-мм пушки и прицела ТОП со стабилизированной линией прицеливания на танке БТ-7 было отмечено: «...комплекс полигонные испытания в основном выдержал. Преимуществом комплекса является значительное улучшение ТТХ танкового вооружения по сравнению с существующим». По результатам испытаний стабилизированный прицел ТОП-1 был принят на вооружение. В 1937 г. уже планировалось выпустить 420 БТ-7, оснащенных такими прицелами.

Для ночной стрельбы танк оборудовали двумя фарами прожекторного типа, которые ставились на маске пушки. Толщина брони на этой модификации увеличилась - лобовая броня достигла 22 мм, а масса танка соответственно увеличилась почти до 14 т.

Производство танков БТ-7 продолжалось до 1939 г. За это время было выпущено 2596 линейных танков и 2017 машин с радиостанцией.

После проведения испытания дизельного двигателя В-2 на танке БТ-5 в 1935 г. были выявлены многочисленные недостатки, и было принято решение о внесении изменений, которые обеспечивали бы надежность его работы. Одновременно была начата конструктивная проработка установки дизеля в танк БТ-7. Четыре опытных образца, получивших заводской индекс А-8, были изготовлены осенью 1936 г, два из которых в том же году успешно прошли заводской пробег в 1000 км на колесном ходу и 4000 км — на гусеничном. После испытаний и доводки дизеля В-2, а также всесторонних длительных государственных испытаний двух опытных образцов в июне 1939 г., доработанный двигатель В-2 мощностью 500 л.с. приказом по Наркомату от 5 сентября 1939 г. был рекомендован для серийного производства и установки в танк, получивший наименование БТ-7М.

В связи с установкой дизеля с обеспечивающими его работу системами, двух стартеров и четырех аккумуляторных батарей масса танка возросла до 14,65 т. Запас хода машины по сравнению с танком БТ-7 увеличился почти вдвое и составлял по шоссе 520-630 км на гусеничном и 1070-1250 км на колесном ходу. Танк развивал максимальную скорость на гусеничном ходу 62 км/ч и на колесном — 86 км/ч. Однако с увеличением массы машины резиновые бандажи опорных катков при движении на колесном ходу на высшей передаче выходили из строя уже через 50-100 км, поэтому было рекомендовано эксплуатировать танк только на гусеничном ходу.

Наряду с установкой в танк дизеля В-2, конструкторским коллективом ХПЗ была улучшена защита главного и бортового фрикционов от проникновения пыли к подшипникам и трущимся частям, снижены вдвое усилия на рычагах управления бортовыми фрикционами за счет применения шарикового выключающего механизма вместо наклонных храповиковых плоскостей, расширены и применены колодочные тормоза с накладками из чугуна вместо феродо. В днище боевого отделения был сделан аварийный люк-лаз. В связи с увеличением массы танка и для уменьшения колебаний корпуса, были усилены крайние узлы подвески опорных катков. Кроме того, была сделана целая серия мелких усовершенствований механизмов и деталей, направленных на повышение надежности и долговечности работы танка.

Серийное производство БТ-7М было развернуто с декабря 1939 г. и продолжалось до сентября 1940 г. Это был последний представитель семейства серийных легких колесно-гусеничных танков БТ. Всего было выпущено 788 таких машин.

Помимо серийных машин, на базе БТ-7 был создан ряд экспериментальных образцов. Среди них:

БТ-ИС ("Иосиф Сталин") с приводом колёсного хода на три пары колёс, благодаря чему была значительно повышена проходимости танка на колесах (при снятых гусеницах); БТ-ИС обладал увеличенной толщиной брони. Дальнейшее утолщение брони БТ-7 (БТ-7М) было невозможно, поскольку увеличение массы вело к перегрузке механизмов трансмиссии и ходовой части.

В первом ряду крайний слева - автор проекта Н.Ф.Цыганов. Воентехником второго ранга Цыгановым еще весной 1934 года по заданию командующего войсками УкрВО И.Э.Якира были начаты работы по повышения живучести и проходимости серийной машины БТ-2. Танк БТ-2-ИС был изготовлен в единственном экземпляре в автобронетанковых мастерских ХВО группой конструкторов-энтузиастов под общим руководством героя Гражданской войны комбрига Н.Н.Лисицина.

Танк БТ-2-ИС по сравнению с базовыми танками обладал более высокой маневренностью при движении на колесах и повышенной живучестью на поле боя при повреждениях ходовой части, однако надежность привода к колесам еще была низка. Все лето и осень ушли на испытания и доработку опытной машины. О достигнутых положительных результатах, полученных во время испытаний БТ-2-ИС, 15 ноября 1935 г. было доложено Наркому Обороны. К.Е.Ворошилов и Г.К.Орджоникидзе подписали совместный приказ, обязывающий руководство ХПЗ оказать всемерную помощь группе Цыганова в дальнейшем проведении работ по усовершенствованию колесно-гусеничного хода танка БТ.

Затем командир взвода 4-ого танкового полка Н.Ф. Цыганов в начале 1936 г. приступает к созданию опытного образца танка БТ-5-ИС. Основным конструктивным отличием танка БТ-5-ИС от базовой машины было наличие трех пар опорных катков, являющихся ведущими при движении на колесном ходу, что давало возможность использовать более 75% массы танка в качестве сцепного веса. В результате установки дополнительной трансмиссии в межбортовом пространстве, новых подкосов, а также дополнительного топливного бака в корме танка, корпус машины претерпел некоторые изменения. Кормовая часть корпуса была выполнена по типу танка БТ-7. Кроме того, была введена бронировка картеров бортовых редукторов дополнительного привода. Помимо дополнительной трансмиссии в межбортовом пространстве были установлены дополнительные баки (по одному с каждого борта). В ходовой части машины были изменены балансиры опорных катков, элементы подвески и ведущие колеса гусеничного хода. Радиостанция и танковое переговорное устройство на опытной машине не устанавливалось. Благодаря увеличению емкости топливных баков до 650 л запас хода возрос до 250 - 300 км при движении на гусеницах и до 450 - 500 км - на колесном ходу. Скорость машины на колесном ходу достигала 80 км/ч.

В 1936 году, после успешного проведения испытаний первого опытного образца под руководством Н.Ф.Цыганова, на ремонтном заводе № 48, расположенном в Харькове, были разработаны чертежи для изготовления опытной серии машин. Первоначально планировалось изготовить три образца машины на ХПЗ и три машины на заводе им.Кирова в Ленинграде. Реально же опытная серия танков БТ-5-ИС в количестве десяти машин во второй половине 1936 г. была изготовлена на заводе № 48. Причем три танка из этой опытной серии приняли участие в пробеге по маршруту Харьков - Москва. По результатам этого пробега в конструкцию трех танков БТ-5-ИС: №№ 05, 06 и 010 были внесены изменения и в мае - июне 1937 г. эти доработанные машины подверглись войсковым испытаниям в ХВО.

За время испытаний танки БТ-5-ИС прошли от 1500 до 2500 км (в основном на колесном ходу). Они показали значительно лучшую проходимость и живучесть по сравнению с танками БТ-5, так как "хорошо передвигались при потере одной гусеницы, одного или двух катков". Несмотря на ряд выявленных недостатков - "слабость шестерен синхронизаторов, перегрузка резины задних колес, срыв резьбы штоков вертикальных свечей и плохой доступ к дополнительной трансмиссии", - члены комиссии пришли к выводу, что танк "БТ-ИС на вооружение следует принять". Начальник АБТУ РККА комдив Г.Г. Бокис незамедлительно отдал распоряжение: "изготовить в 1937 г. установочную партию в 5 машин БТ-ИС", провести войсковые испытания и устранить выявленные недостатки с таким расчетом, что уже в 1938 г. выпустить 300 танков БТ-5-ИС на заводе № 48. Но этим планам не суждено было сбыться.

В письме, направленное в Политбюро ЦК ВКП(б) тов.Сталину и тов.Ворошилову, отправленном 26 октября 1937 г.,, Цыганов писал, что "изготовление затягивалось из-за: вредителя Фирсова, бывшего начальника КБ на заводе ХПЗ, куда оно было передано вредителем Нейманом, бывшим начальником Спецмаштреста; на заводе № 48 (Харьков), где тех. директором был вредитель-фашист Симский, который перетащил на завод № 48 фашиста Гаккеля и поставил его во главе производства БТ-ИС. ...Фарманьянц - Замначальника 8-го Гл.Упр.НКОП пытался сорвать выпуск БТ-ИС. ... Необходимо ваше вмешательство".

Данное письмо на некоторое время сдвинуло с мертвой точки работы по танкам БТ-ИС. Так, на ХПЗ скорректировали сроки изготовления и проведения испытаний опытного танка БТ-7-ИС, а на заводе № 48 ускорили изготовление модернизированного варианта опытного танка БТ-5-ИС. Еще в июле 1937 г. Цыганов для улучшения защищенности танка БТ-5 предложил располагать бортовые листы корпуса не вертикально, а под углом.

Зимой 1937 года было принято решение о запуске в серийное производство машины БТ-7-ИС, и ХПЗ получил от АБТУ тактико-технические требования (ТТТ) к танку. Больших объемов нового проектирования не предусматривали, речь шла о модернизации серийного БТ-7 до уровня БТ-ИС. Планировалось в 1937 году выпустить на ХПЗ 100 танков БТ-7-ИС. Но из-за разгоревшегося скандала на заводе, работы по модернизации проведены не были. К осени 1938 г. завод № 48 смог изготовить в единственном экземпляре улучшенный опытный образец танка БТ-5-ИС.

В период ноября 1938 г. - января 1939 г. проводились испытания танка БТ-5-ИС с наклонными броневыми листами. Машина отличалась от танка БТ-5-ИС обр. 1936 г. уменьшенной до 570 л емкостью топливных баков и установкой четырехтактного, двенадцатицилиндрового У-образного карбюраторного двигателя М-17Т мощностью 400 л.с. (294 кВт). Вооружение и боекомплект танка остались без изменений. Модернизация корпуса заключалась в частичном увеличении толщины брони и введении наклонных листов. В носовой части корпуса были установлены дополнительные листы толщиной 13 мм с наклоном в двух плоскостях. Дополнительные листы приклепывались и приваривались к основным листам носовой части. Суммарная толщина брони в верхней части носа, расположенной под углом 61°, достигала 26 мм, в бортовую часть корпуса был введен лист толщиной 13 мм расположенный под углом 24° к вертикали. Толщина листов брони нижней части бортов корпуса, расположенных вертикально, составляла 15 мм. Кормовые листы корпуса танка были изготовлены из брони толщиной 13 мм и располагались под углом 33°.

Дополнительно были забронированы места напротив вырезов в бортовой броне, а также картера бортовых редукторов и кормовая труба в месте расположения радиальных подшипников. Усиление лобовой брони позволило обеспечить защиту экипажа и внутреннего оборудования танка от пуль 12,7-мм крупнокалиберного пулемета ДК при обстреле со всех дистанций. Бортовые и кормовые листы защищали экипаж от 7,62-мм бронебойных пуль на любых дистанциях, а от 12,7-мм бронебойных пуль - на дистанции свыше 1000 м. Боевая масса танка возросла до 13,8 т.

Машина развивала максимальную скорость на гусеницах до 53,3 км/ч и на колесах - до 84,1 км/ч. Запас хода по шоссе на колесном ходу составлял 550 км. При потере гусеницы одного из бортов машина могла продолжать движение на другой - со скоростью до 17 км/ч и на расстояние до 190 км. Испытания машины обстрелом и подрывом на мине показали, что при частичном разрушении ходовой части танк БТ-5-ИС сохраняет подвижность, для защиты узлов ходовой части и дополнительной трансмиссии от поражения бронебойными пулями пулеметов ДТ и ДК, а также от поражения снарядами пушек малого калибра необходимо на ступицы всех колес ввести броневые колпаки, а на наружные диски управляемых и ведущих колес - броневые накладки. Однако бронирование ходовой части было признано нецелесообразным, так как главная опасность заключалась не в поражении ходовой части, а в поражении экипажа и внутреннего оборудования танка.

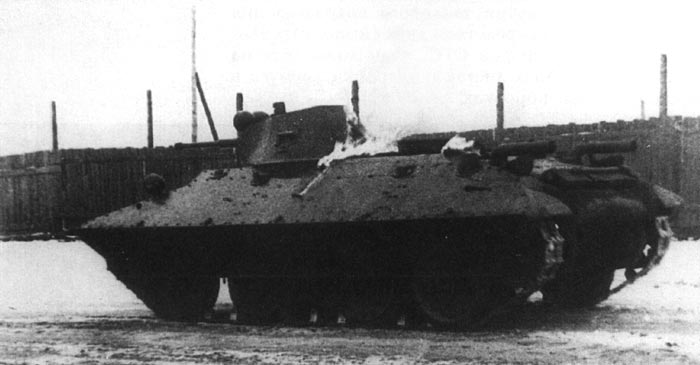

БТ-СВ "Черепаха" с характерной оригинальной формой корпуса и башни (СВ означает "Сталин - Ворошилов").

Танк создан в 1937 г. на автобронетанковой рембазе № 12 ХВО по предложению всё того же Н.Ф.Цыганова. В разработке машины принимали участие инженеры-конструкторы Вернер, Кревневич и Жиров. В 1937 г. были проведены испытания опытного образца танка БТ-СВ. По результатам испытаний в начале 1938 г. конструкция машины была подвергнута доработке. На танке, в отделении управления и в бортах башни установили смотровые приборы: триплекс, а также перископический прицел и предусмотрели место для установки командирской панорамы ПТК на крыше башни. Усовершенствованный вариант танка получил обозначение БТ-СВ-2. В 1938 г. БТ-СВ-2 «Черепаха» также прошел полигонные испытания.

Танк БТ-СВ (БТ-СВ-2) был создан с использованием узлов, агрегатов и систем танка БТ-7. Основным отличием машины являлась конструкция башни и бронированного корпуса, не имевшего вертикально расположенных броневых листов. По сравнению с танком БТ-7, носовая часть корпуса не была сужена, и в отделении управления находились: справа - механик-водитель, слева - радист-моторист. В отделении управления под ногами радиста имелся аварийный десантный люк. Экипаж танка был увеличен до четырех человек.

Основным оружием являлась 45-мм танковая пушка, спаренная с 7,62-мм пулеметом ДТ. Броневая защита танка БТ-СВ была разработана в двух вариантах, которые различались лишь толщиной брони. Первый вариант был рассчитан на защиту от снарядного обстрела. Броневые листы корпуса и башни, выполненные из гомогенной брони марки "ФД" имели максимальную толщину 50 - 55 мм и обеспечивали защиту от 45-мм снарядов. Второй вариант обеспечивал защиту от огня 12,7-мм крупнокалиберного пулемета ДК. Максимальная толщина броневых листов, изготовленных из гомогенной броневой стали марки "ИЗ", составляла 25 мм.

Корпус опытной машины был изготовлен из листов конструкционной стали марки 3 толщиной 6-12,5 мм, которые располагались под большими углами наклона. Все верхние, нижние и угловые листы корпуса выполнялись съемными и крепились с помощью болтов. Для придания броневому закрытию ходовой части большей жесткости предусматривались специальные перемычки (по три с каждой стороны) между нижним краем листа и внутренней стенкой корпуса.

Силовая установка, трансмиссия и ходовая часть по сравнению с базовой машиной имели незначительные изменения. Емкость топливных баков была уменьшена до 380 л (кормовой топливный бак не устанавливался). Запас хода машины по шоссе достигал 120 км. Поворотливость танка снизилась, так как угол поворота передних управляемых опорных катков составлял всего 12°. Ходовая часть была закрыта броней, шахты пружин передних узлов подвески были наклонены назад на угол 38°. Система охлаждения двигателя в отличие от БТ-7 работала в двух режимах: боевом и походном. В боевом положении жалюзи герметично закрывались с места водителя и засос воздуха производился через сетку кормовых воздушных карманов, в походном засос воздуха производился через боковые открывающиеся жалюзи, а выход - через кормовые жалюзи. В корпусе машины у радиста-моториста был установлен макет радиостанции 71-ТК-1.

БТ-СВ-2 проходил заводские испытания зимой 1937 - весной 1938 годов, а затем испытывался на НИБТ полигоне комиссией под председательством Е.А.Кульчицкого. В общей сложности танк прошел 2068 км. В результате принцип бронирования, примененный на этой машине, был признан вполне приемлемым. Вместе с тем отмечалось, что ходовая часть танка БТ-7 при условии реального бронирования танка БТ-СВ-2 и возрастания массы последнего до 24-25 т слишком слаба. Предполагалось для практической проверки надежности корпуса и влияния его на работу ходовой части в боевых условиях изготовить образец танка с реальным бронированием и провести испытания обстрелом.

Однако в связи с арестом в начале 1938 года Н.Ф.Цыганова все работы по этой машине были прекращены. В последующем именно такое рациональное размещение броневых листов нашло воплощение на опытном танке А-20, а в последующем и на знаменитом танке Т-34.

Чертежи БТ-СВ и БТ-СВ-2.

Радиоуправляемые танки. Телетанк (ТТ) с приемным устройством и приводами управления, танк управления (ТУ) с аппаратурой управления в сочетании с линией управления составляли так называемую телемеханическую группу (ТГ). На фото: телемеханическая группа танков А-7 (ТТ-БТ-7 и ТУ-БТ-7).

На базе быстроходного танка БТ-7 в 1938–1939 годах был создан телеуправляемый танк А-7. Аппаратура управления А-7 весила не более 147 кг. Телетанк был вооружен 7,62-мм пулеметом системы Силина. Но основным оружием танка А-7 были приборы пуска отравляющего вещества КС-60 производства завода «Компрессор». Само ОВ размещалось в двух баках длиной 2550 мм и диаметром 330 мм. Запаса ОВ хватало на гарантированное заражение 7200 кв. м . Кроме того, телетанк мог ставить дымзавесу длиной 300–400 м, которая держалась 8–10 минут. Также на танке была установлена мина, содержавшая 1 кг тротила, дабы в случае попадания в руки врага уничтожить секретное оружие.

Испытания танка А-7 выявили множество конструктивных недоработок – от многочисленных отказов системы управления и до полной бесполезности пулемета Силина: дистанционно управляться он не мог, а от стрельбы «по площадям» толку не было.

В боевой обстановке экипаж, находясь в танке управления, вел телетанк по выбранному маршруту. Телемеханические группы действовали только в пределах зрительной связи («визуальное телеуправление»). Это затрудняло дистанционное управление танком, поскольку находившийся на ТУ оператор плохо видел местность впереди телетанка. При отключении телемеханической аппаратуры (что не занимало много времени) телетанки могли действовать как обычные танки, для чего их комплектовали экипажами.

Был создан, но в серию не пошёл командирский танк КБТ-7, с которого была снята башня, а вместо неё была установлена неподвижная рубка. За счёт этого на танке была размещена мощная радиостанция.

Танк был разработан в 1937 году под руководством инженера М.И. Кошкина на базе стандартного БТ-7. Экипаж состоял из четырех человек: командир подразделения, начальник штаба, радист-пулеметчик и механик-водитель. Вооружение - два пулемета ДТ-29. Специальное оборудование танка включало два прибора наблюдения, переговорное устройство на четыре абонента, две радиостанции (ближней и дальней связи), два светосигнальных семафора (СТС) на крыше рубки (для связи с танками) и танковое авиасигнальное приспособление (на надгусеничных полках) для связи с самолетами-разведчиками. Для вождения танка в сложных условиях у водителя был компас КИ.

Танк не был принят на вооружение из-за тесноты рубки, неудовлетворительных условий стрельбы из пулеметов, демаскирующих признаков. На этом танке также испытывался новый трехцветный камуфляж, позднее нашедший ограниченное применение в танковых войсках.

Концепция командирского танка (две радиостанции, рубка, использование базы линейного танка, больший, чем у линейного танка экипаж) была реализована после войны в советских командно-штабных машинах типа КШМ.

Также существовала огнемётная модификация БТ-7, называвшаяся ОТ-7, и химический танк ХБТ-7.

Опытный танк ОТ-7 отличался от серийного БТ-7М тем, что в лобовой части подбашенной коробки был размещен пневматический огнемет. Основным оружием являлась 45-мм танковая пушка, спаренная с 7.62-мм пулеметом ДТ. ОТ-7 был создан КБ завода №183 в 1939 г. Переоборудование машины производилось на московском заводе "Компрессор". В 1940 г. был изготовлен опытный образец. На вооружение и в серийное производство танк не принимался.

Установка в корпусе обусловила мертвую зону обстрела из огнемета в 5,5 м. Для размещения огнеметной установки пришлось изменить конструкцию передней части подбашенной коробки. Два резервуара для огнесмеси емкостью по 85 л каждый были вынесены из корпуса танка на надгусеничные полки и защищены 10-мм броней. Пневматическая система огнемета состояла из трех баллонов сжатого воздуха емкостью по 13 литров, двух редукторов, понижающих давление до 8-10 атм (для подачи бензина к форсунке факела), и 20-25 атм (для выстрела огнесмеси), трубопровода и клапана управления. Рабочее давление в баке огнесмеси составляло 20-25 атм. Запаса в 170 л огнесмеси хватало на 11-17 (по другим данным — 10-15) коротких выстрелов, практическая скорострельность составляла 10-12 выстр./мин.

Огнеметанием управлял механик-водитель, в его прибор наблюдения было встроено прицельное приспособление для наведения огнемета с прицельными рисками и связанной с огнеметом стрелкой.

"Химические” варианты танков серии БТ задумывались ещё в начале 1930-х гг., но лишь в 1935 г. на рассмотрение комиссии АБТУ был подан проект химического танка ХБТ-2. Сфера его деятельности была весьма широка: огнеметание, постановка дымовых завес, заражения местности боевыми ОВ и дегазации местности. За основу брался серийный БТ-2, но вместо 37-мм пушки в башне устанавливался брандспойт огнеметного прибора КС-23 пневматического действия, при сохранении башенного пулемета. Расчетная дальность огнеметания составляла 70 м.

Для распыления ОВ по бортам танка устанавливались резервуары для жидкостей общей ёмкостью 1000 литров. При скорости движения не более 12 м\ч обеспечивалось заражение местности площадью 25000 м2 с шириной распыляемой полосы около 25 метров. Дымопуск осуществлялся за счет испарения смеси S-IV выхлопными газами. Его длительность составляла 50 минут, что должно было обеспечить ширину непросматриваемой дымовой завесы порядка 10 метров.

Выполнить этот проект на базе БТ-2 не удалось, так как более перспективным посчитали установку химического оборудования на БТ-5. Первый опытный образец такого танка, обозначенного как БХМ-2, был построен в 1937 г. и в целом повторял ХБТ-2, если не считать новой башни и спаренной установки огнемета и пулемета. Чуть позже, на базе танка БТ-7 также был построен его "химический” вариант ХБТ-7. В общих чертах он повторял более ранние машины, но специальное оборудование и баки с ОВ или дымосмесью теперь полностью закрывались бронекоробками, установленными с каждого борта. Так как при движении на колесном ходу для укладки гусениц места не оставалось, их закрепляли под надгусеничными полками. Тем не менее, ХБТ-7 тоже не был принят к серийному производству.

Кроме того, советскими конструкторами всерьез рассматривалась возможность существенного увеличения огневой мощи серийных танков, позволяющего танку успешно бороться с тяжелыми и средними танками противника, с сильно защищенными и укрепленными огневыми точками (ДОТами и ДЗОТами), за счет установки на них дополнительного ракетного вооружения. Первые стрельбы ракетами на расстояние до 1500 метров, которые прошли успешно, проводились в 1932 году на полигоне Кузьминки, по их результатам было принято решение о размещении этого оружия на танках.

Первым проектом, направленным на реализацию этой идеи был проект РБТ-5. Началом работ над проектом можно считать задание, поставленное в октябре 1933 года начальником УММ РККА А.И. Халепским военному инженеру Лебедеву, на создание установки для размещения двух 250-кг ракет или, как их тогда называли, танковых торпед на легкий танк БТ-5. В конце 1933 года на заводе №37 были изготовлены первые опытные образцы пусковых установок для танковых торпед. Одна из них была рассчитана для запуска только одной торпеды, вторая, оказавшаяся более удачной, была спаренной; в течение короткого времени, но уже на Харьковском паровозостроительном заводе, она была установлена на обычный, серийный танк БТ-5. Пусковая установка была размещена на танковой башне, имела наибольший вертикальный угол наведения до +48 градусов и включала в себя по одной оперенной торпеде, установленной на направляющей, с каждой стороны. Масса взрывчатого вещества (ВВ), расположенного в передней части торпеды, составила 130 кг, в хвостовой части находилось топливо - 13,7 кг. Штатное вооружение БТ-5 осталось прежним: 45-мм пушка 20 К и 7.62-мм пулемёт ДТ-29.

Для осуществления стрельбы сначала выполнялись пристрелочные выстрелы из штатного башенного орудия, затем, используя сложную систему расчетов и поправок, производилась наводка торпед. Для воспламенения ракетного топлива использовались электрические запалы. В качестве взрывателя ВВ на танковых торпедах применялся обычный взрыватель от авиационных бомб, который в походном положении был защищен от случайного срабатывания при попадании пуль и осколков небольшим броневым колпаком. Но по результатам испытаний, учитывая небольшую дальность полета ракеты, её крайнюю незащищенность от пуль и осколков, образование большого демаскирующего облака дыма и пыли после выстрела, дальнейшие работы по данному проекту было решено прекратить.

Однако наработки, полученные при создании РБТ-5, в дальнейшем пытались применить в следующем проекте по установке на тот же БТ-5 фугасного 132-мм реактивного снаряда (РС). Работы в этом направлении велись с начала 1935 года, первые образцы были спроектированы в Ракетном научно-исследовательском институте инженером В.И. Александровым и изготовлены в апреле того же года. Установка представляла собой две направляющие планки, на которых крепился РС, и устанавливалась с левой стороны башни танка. Углы вертикальной наводки были фиксированными, 0 и 20 градусов. Подготовка к стрельбе РСами проводилась также предварительной пристрелкой из танковой пушки. Первые испытания были проведены 28 апреля 1935 года, было произведено три выстрела реактивными снарядами, дальность полета составила более 2000 метров. Однако, из-за повышенной пожарной опасности и риска возгорания машины, испытания были приостановлены. На следующих испытаниях, состоявшихся 22 мая, были предприняты дополнительные меры пожарной безопасности, тем не менее, выявились другие серьёзные недоработки, в частности, при выстреле (в тот день был произведен лишь один выстрел) реактивной струёй был сорван с крепления защитный кожух воздушного очистителя. После небольшого исправления конструкции и ремонта повреждений, 26 мая испытания были возобновлены и в целом прошли успешно.

По результатам последних испытаний комиссия пришла к выводу, что установка на танк ракетного вооружения является перспективным направлением в плане повышения огневой мощи, и постановила продолжить работы, которые велись вплоть до конца 1936 года. В результате были спроектированы еще две усовершенствованные установки для стрельбы реактивными снарядами, также были попытки спроектировать танк на базе БТ-7 со специальной башней, основным вооружением которого должно было быть ракетное оружие. Однако ни один из последующих проектов не был принят к рассмотрению, и все дальнейшие работы были свёрнуты. Вернулись к ним лишь в середине 50-х годов ХХ века.

Также перед войной рассматривались проекты создания своеобразных "бронетранспортеров" на базе БТ-5 и БТ-7.

Бронемашина БТ-БМП проектировалась для перевозки пехотного отделения в составе радиста с восемью солдатами с их вооружением. Так как в обычном корпусе БТ-7 для экипажа была предназначена только центральная часть, конструкторы предложили идею превращения транспортного средства, т.е. корму с двигателем и коробкой передач переставили вперед, освободив задний отсек для десанта. Задняя дверь позволила солдатам покидать БТР под защитой корпуса.

Первые попытки создания гусеничных бронетранспортеров в СССР были предприняты 1934 году. Тогда в УММ РККА выдали техзадание на создание БТРов на базе танков Т-26 и БТ. Для того, чтобы БТР имели одинаковую подвижность с сопровождаемыми танковыми частями, в качестве базы решили использовать перспективные на тот момент танки БТ-7 и опытный танк Т-46.

Т-46, 1936 г.

Для этого обе машин были изменены таким образом что бы можно было разместить 12 —20 человек, включая механика-водителя. Кроме того, для разрабатываемой машины предусматривалась определённая унификация, целью которой должна была быть возможность её переоборудования под машину для войск ПВО, штабной танк и санитарную машину.

По другим данным, БТР на базе БТ-7 был рассчитан на 9 мест для десанта с двумя ручными пулеметами или на 6 мест в том случае если десантники будут вооружены двумя станковыми пулеметами. Экипаж БТР состоял из 2-х человек - механика-водителя и командира машины. Высадку десанта из БТР должна была осуществляться через два люка, один вверху корпуса, а второй на днище.

Вооружать БТР предполагалось пулеметом ДТ-29 во вращающейся башенке, от танка Т-37/38. Кроме пулемёта машина оснащалась легкой переносной огнеметной установкой Для ведения огня десантом в бортах корпуса располагались амбразуры, закрываемые броневыми крышками Предусматривалось оснащение БТРов ОПВТ и средствами связи, в качестве которых использовались семафоры и флажки В перспективе планировалось осуществить защиту боевого расчета от ОВ.

В мае 1937 года группой конструкторов по первоначальному проекту инженера Михаила Смалько был разработан проект летающего танка на базе БТ-7 со складными выдвижными крыльями, хвостовым оперением и воздушным винтом, получивший обозначение МАС-1 (Малый Авиационный Смалько), или ЛТ-1 (Летающий Танк).

Смалько был не первым, кто занялся подобным проектом. У американцев был проект такого танка на базе одной из колесно-гусеничных машин конструктора Дж.У. Кристи, но у американской и русской конструкции имеются существенные отличия. Во-первых, русские решили модернизировать машину, установив вместо дюралевого корпуса стальной.

Ещё в русской конструкции предполагалось, что по приземлении летающий танк МАС-1 будет складывать крылья и укреплённый пропеллер. Американский танк был способен только сбрасывать крылья, русский же мог перемещаться по воздуху не один раз.

БТ-7 был предназначен для 3-х членов экипажа, но Смалько хотел оставить только двоих – механика-водителя и стрелка-радиста. Конструктор в доработке танка хотел использовать двигатель М-17бис, который обладал мощностью в 700 лошадиных сил. Самые слабые части танка закрывались дополнительным слоем катаной брони от 3 до 10 мм. На земле все авиационные компоненты складывались и скрывались за стальными пластинами. Для ведения боя конструктор желал оснастить танк двумя спаренными пулемётами ДК и одним авиационным пулемётом ШКАС. По воздуху летающий танк МАС-1 мог пролететь 800 километров на скорости 200 км/ч.

Ни одного ЛТ-1 так и не было построено.

Экранированный БТ

26 июня 1941 года вышло постановление, согласно которому завод № 183 в Харькове должен разработать экранировку для танков БТ-5 и БТ-7. 15 июля 1941 года экраны были готовы, броню заказали в Мариуполе на заводе № 48. Еще в ту пору, когда Мариуполь назывался Ждановым, некоторые мастера вспоминали, что занимались изготовлением бронеэкранов для БТ, причем часть бронеплит-заготовок пролежала на заводском Земляном дворе вплоть до начала 70-х, после чего была пущена на корпуса испарительных установок для МПТК "Стрела".

К сожалению, заключение об испытаниях было подписано 17 сентября 1941 года, то есть за считанные недели до захвата Харькова немцами. Тене многие, что успели сделать, пропали в боях под Одессой. Танки Приморская армия получала прежде всего из ремфонда Южного фронта. Первый эшелон (12 танков БТ-7) поступил в Одессу в первых числах августа 1941 г. Танки восстанавливались на заводе им. Январского восстания. Где проходили капремонт и экранировку 30-мм листами корабельной стали, запас которых был на заводе им. Марти. Экранировался корпус и башня, экраны служили неплохой защитой от огня румынских батальонных орудий. Танки с экранированной башней (листы полуметровой ширины устанавливались по обе стороны от маски орудия) имели причудливо-устрашающий вид. Всего было экранировано около 15-20 машин.

-

-

08.08.2012 в 18:01-

-

08.08.2012 в 18:19-

-

08.08.2012 в 21:32-

-

09.08.2012 в 09:16Есть мнение насчет БТР и БМП на базе БТ??? А то нормальных фото нет - одни картинки. Как бы не фейк...

-

-

09.08.2012 в 09:27-

-

09.08.2012 в 09:43Жаль, конечно. БМП это, ИМХО, утопия, слишком много переделывать бы пришлось. А БТР по типу "Ганомага" вполне можно было бы запилить для наших мотострелков...

-

-

09.08.2012 в 09:45-

-

09.08.2012 в 09:50-

-

09.08.2012 в 09:57А промышленность тут не при чем. Вполне можно было бы уже в войсках на старые БТ-2 и БТ-5 наварить гробообразный кузов по типу немецкого для стрелкового отделения с пулеметом типа ДС и хотя бы 50-мм минометом.

-

-

09.08.2012 в 10:08-

-

09.08.2012 в 10:50-

-

09.08.2012 в 11:06-

-

09.08.2012 в 11:07с какого расстояния?

-

-

09.08.2012 в 12:54-

-

09.08.2012 в 15:45-

-

09.08.2012 в 15:59-

-

09.08.2012 в 16:10-

-

09.08.2012 в 16:30-

-

10.08.2012 в 09:38-

-

10.08.2012 в 10:41-

-

10.08.2012 в 11:05