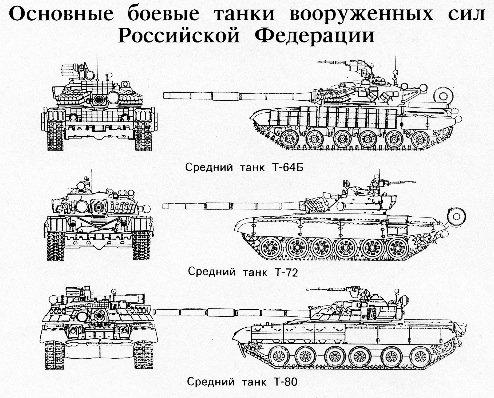

НачалоВ послевоенные десятилетия в ведущих странах мира сложилась концепция основного боевого танка. Появление машин единого типа, обладавших высокой подвижностью, мощным вооружением и защитой, способствовало унификации вооружения, упрощало эксплуатацию, освоение и совершенствование бронетехники. Состязание государственных предприятий в СССР привело к принятию на вооружение в течение одного десятилетия сразу трех основных боевых танков: Т-64, Т-72 и Т-80.

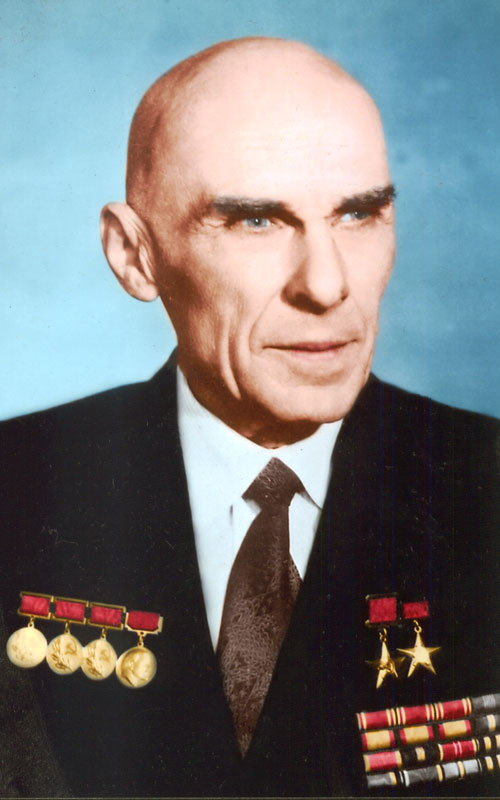

читать дальшеУ истоков создания первого советского танка второго послевоенного поколения стоял Александр Александрович Морозов (1904 - 1979), Дважды Герой социалистического труда, главный конструктор КБ № 60 с 1951 по 1976 год, участвовал в разработке танков А-20 и А-32 — прототипов серийного танка Т-34, руководил созданием танков Т-34-85, Т-44, Т-54, Т-64 и Т-64А.

читать дальшеУ истоков создания первого советского танка второго послевоенного поколения стоял Александр Александрович Морозов (1904 - 1979), Дважды Герой социалистического труда, главный конструктор КБ № 60 с 1951 по 1976 год, участвовал в разработке танков А-20 и А-32 — прототипов серийного танка Т-34, руководил созданием танков Т-34-85, Т-44, Т-54, Т-64 и Т-64А.

В годы Великой Отечественной войны — главный конструктор харьковского завода № 183 им. Коминтерна, эвакуированного в октябре 1941 в Нижний Тагил.

После завершения Великой Отечественной войны А.А. Морозов и ряд других инженеров вернулись из эвакуации на вновь организованный в Харькове завод № 75 и организованное там КБ № 60. Морозов и его коллектив специалистов имел большой опыт в разработке танков и ему было доверено начать разработку перспективного среднего танка.

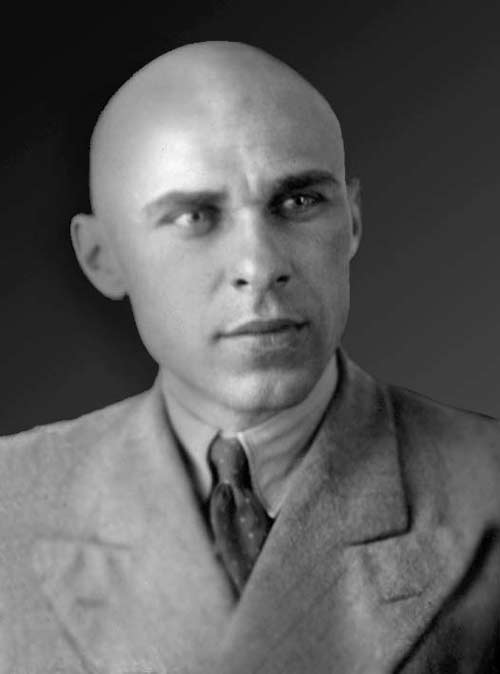

Тем временем КБ № 520 в Нижнем Тагиле возглавил молодой и амбициозный главный конструктор УВЗ по танкостроению Леонид Николаевич Карцев (родился в 1922 году, генерал-майор в отставке, кандидат технических наук, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды), окончивший Военную академию бронетанковых войск по специальности "военный инженер-конструктор". С 1953 по 1969 год под его руководством созданы Т-55, Т-55А, Т-62, Т-62А, Т-62К, ИТ-1, «Объект 167». Отработаны основные конструкторские и компоновочные решения по танку Т-72.

Карцеву удалось в 1952 году добиться для своего КБ права участия в параллельной с Харьковом разработке перспективного среднего танка. Получение этого правительственного задания сулило увеличение финансирования и приток опытных кадров (малочисленное конструкторское бюро Уралвагонзавода быстро опустело в результате возвращения на родину эвакуированных специалистов завода им. Коминтерна).

Уже в 1953 году был готов эскизный, а в 1956 технический проект нового танка КБ № 60, получившего заводской индекс «Объект 430». В 1957 году были изготовлены опытные образцы, в 1958 году проведены испытания, совместно с разработанным КБ № 520 танком «Объект 140».

Опытный средний танк «Объект 430». Боевая масса 35,5 т. Мощность дизеля 5ТД 580 л.с. Максимальная скорость 55 км/ч. Запас хода 450 км. Бронирование, мм: лоб корпуса 120, лоб башни 240. Экипаж 4 чел. Вооружение: пушка 1x100-мм Д-54ТС (50 выстрелов), 1x14,5-мм КПВТ (300), 2х7,62-мм СГМТ (3000).

Пушка Д-54ТС, спаренная с 7,62-мм пулемётом, стабилизировалась в двух плоскостях стабилизатором танкового вооружения "Метель" и имела механизм выброса стреляных гильз. На танке был установлен оптический прицел-дальномер ТПД-43 (ТПДМС) с базой 1200 мм и независимой стабилизацией поля зрения в вертикальной плоскости. Танк оснащался системой коллективной защиты от ОМП и автоматической системой ППО.

Опытный средний танк «Объект 140». Боевая масса 36 т. Мощность дизеля ТД-12 580 л.с. Максимальная скорость 55 км/ч. Запас хода 450 км. Бронирование, мм: лоб корпуса 100, лоб башни 240. Экипаж 4 чел. Вооружение: пушка 1x100-мм Д-54ТС (50 выстрелов), пулеметы 1x14,5-мм КПВТ, 2х7,62-мм СГМТ (курсовой и спаренный).

Создавался как принципиально новый средний танк: с новой ходовой частью, двигательной установкой и формой корпуса. На этом танке впервые применена механическая планетарная трансмиссия с фрикционными элементами, работающими в масле, и системой гидросервоуправления. В 1957 году было изготовлено два опытных образца. На сравнительных испытаниях с «Объектом 430» у «Объекта 140» был выявлен ряд дефектов. Вскоре по инициативе Л.Н. Карцева «Объект 140» был снят с конкурса и работы по нему были прекращены. В дальнейшем элементы ходовой части были использованы на опытном танке «Объект 167». Для снижения загазованности боевого отделения в танке имелся механизм выбрасывания стреляных гильз. После испытаний этот механизм был признан удачным и использовался впоследствии в конструкции танка «Объект 165».

Начиная с 1957 года в КБ завода № 183 велись работы над новым танком «Объект 165», созданным на базе узлов и агрегатов танка Т-55, вооруженным 100-мм танковой пушкой Д-54ТС с механизмом выброса стреляных гильз и усиленным до 240 мм бронированием башни. На одном из опытных образцов этого танка была установлена 115-мм танковая пушка У-5ТС (2А20). Новая пушка была разработана под руководством Ф.Ф. Петрова на базе 100-мм танковой пушки Д-54ТС и отличалась от неё отсутствием дульного тормоза, новой гладкоствольной трубой, калибр которой был увеличен до 115 мм, ресивером, смещённым ближе к середине ствола. Остальные элементы пушки были полностью заимствованы у Д-54. Введение гладкоствольной трубы было обусловлено целым рядом факторов, среди которых было увеличение давления в канале ствола в 1,5 - 2 раза по сравнению с Д-25ТС и устранение отрицательного влияния вращения снаряда на формирование кумулятивной струи. В боекомплект пушки входили унитарные выстрелы с бронебойно-подкалибарными, кумулятивными и осколочно-фугасными оперёнными снарядами.

Средний танк со 115-мм гладкоствольной пушкой получил индекс «Объект 166». В 1959-60 годах проводились заводские и войсковые испытания новых танков. В 1962 году оба танка были приняты на вооружение Советской армии как Т-62 (объект 166) и Т-62А (объект 165) и выпускались серийно. Однако из-за прекращения выпуска 100-мм пушек Д-54ТС была выпущена лишь небольшая партия Т-62А, после чего завод № 183 полностью перешел на выпуск танка Т-62. В ходе испытания объекта 166 было выявленною, что, несмотря на увеличенный объём башни, из-за возросшей массы выстрела от заряжающего требуются большие физические усилия для обеспечения скорострельности 4 - 5 выстрелов в минуту. Основным достоинством танка Т-62 стала его почти полная унификация с серийно выпускающимися танками Т-54 и Т-55, что облегчало снабжение запасными частями, упрощало обучение экипажей и освоение нового танка в войсках.

Несмотря на то, что требования заказчика по перспективному среднему танку были полностью выполнены, не удалось значительно превысить параметры характеристик серийного танка Т-54, учитывая его совершенствование, было решено танк на вооружение не принимать т.к. имея небольшое преимущество по ТТХ и совершенно новую конструкцию по всем системам, танк «430» создаст в армии большие неудобства по эксплуатации, ремонту, обучению и т.п. Сам глава КБ Морозов был согласен с этим мнением и начал инициативную работу по резкому увеличению ТТХ среднего танка.

Работа по созданию нового танка велась на базе совершенствования танка « Объект 430» как обладающего наиболее плотной компоновкой моторно-трансмиссионного отделения и имеющего достаточно отработанные и практически проверенные в работе на танке основные узлы: двигатель, трансмиссию, управление, ходовую часть и др. Одной из задач было увеличение маневренных качеств машины - решалась установкой в танк форсированного двигателя 5ТДФ мощностью 700 л.с. и снижением веса танка до 30,5 т.

С целью увеличения огневой мощи на танк была установлена гладкоствольная пушка Д-68 калибра 115 мм, а также впервые примененный в мировом танкостроении механизм заряжения, установка которого дала возможность снизить численность экипажа с четырех до трех человек (командир, наводчик и механик-водитель), значительно уменьшить объем боевого отделения танка.

Над подобными механизмами долго трудились инженеры многих стран, но первыми успеха добились наши соотечественники. Так получилось потому, что они прибегли к нестандартному приему - отказались от унитарных выстрелов, тех самых, которые были приняты танкистами именно для того, чтобы ускорить темп стрельбы.

Советские конструкторы разместили 30 из 40 выстрелов на вращающейся боеукладке (конвейере) в L-образных кассетах, а остальные горизонтально уложили у днища, в наименее поражаемой части танка. Механизм заряжания, размещенный в кормовой части башни, действовал следующим образом. Перед очередным выстрелом он извлекал из боеукладки кассету, разворачивал снаряд и заряд в сгораемой гильзе в линию и досылал их в казенник. Пороховые газы удалялись из боевого отделения, а металлический поддон гильзы укладывался в освободившуюся кассету. Благодаря этой автоматизации новый танк производил в минуту до 10 выстрелов, тогда как Т-62, имевший пушку того же калибра, только четыре.

Эффективность огня повысил и впервые примененный монокулярный стереоскопический дальномер ТПД-43Б, рассчитанный для стрельбы на дистанции 1000-4000 м. Действовал он по принципу совмещения изображений - луч из левой оптической ветви попадал на нижнюю часть, а из правой - на верхнюю. Совместив "картинки", танкист получал расстояние до цели. Кроме того, дальномер автоматически устанавливал орудие на нужный угол прицеливания, учитывая при этом тип боезапаса, ведь массы и начальные скорости осколочно-фугасного, подкалиберного и кумулятивного снарядов различны. Ночной прицел был предназначен для дистанции до 800 м.

Указанные конструктивные нововведения, а также ряд других (соосные торсионы, гусеница с РМШ, уменьшение высоты корпуса на 76 мм и высоты башни на 20 мм, уменьшение ширины корпуса) привели, к созданию нового танка - «Объект 432».

Эскизный проект этого танка был завершен в 1960 году. В результате рассмотрения и одобрения эскизного проекта «Объект 432» было издано Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №141-58 от 17 февраля 1961 года о создании на заводе им. В.А. Малышева нового среднего танка.

В 1961 году конструкторским бюро в сжатые сроки был выполнен технический проект танка «Объект 432». От эскизного он отличался, прежде всего, усиленной защитой. Рост характеристик противотанкового вооружения вероятного противника и необходимость биологической защиты экипажа от атомного оружия предопределили направление принципиально нового подхода к созданию защиты современного танка.

На танке «Объект 432» впервые в танкостроении была создана комплексная многослойная комбинированная защита, состоящая из специального наполнителя, размещенного в полости в башне и специальных противорадиационных материалов. Резкое усиление защиты привело к увеличению веса танка по сравнению с эскизным проектом до 34 т. Такой тип брони обеспечивает 15-30% выигрыш по массе в сравнении с монолитной стальной броней. Максимальный прирост получается на преградах со стеклотекстолитовым наполнителем, который устанавливается в корпус отечественных танков, начиная с Т-64.

На первых вариантах Т-64 была литая башня, на второй модификации – башня с алюминиевым сплавом с габаритом около 600 мм, из-за большого габарита (и некоторых недоработок с алюминиевым наполнителем) от нее в последствии отказались. Следующая модификация была с наполнителем из стальных пластин, габарит был уменьшен до 400 мм, однако и этот наполнитель не был полностью совершенен. Следующая модификация, которая применялась при дальнейшем производстве танка, в качестве наполнителя, имела керамические сферы. Над комбинированной защитой Т-64 совместно с Харьковским КБ работали НИИ Стали и НИИТМ.

Применение комбинированной брони позволило получить аномально высокие защитные противокумулятивные свойства в сравнении с предсказываемыми гидродинамической теорией академика М.А. Лаврентьева, который обосновал преимущество по массе относительно легких наполнителей перед стальной броней при воздействии кумулятивной струи.

Кроме этого в конструкции Т-64 были еще два принципиальных момента: низкий оппозитный двухтактный дизель, дававший небольшую высоту моторного отсека и внутренняя амортизация опорных катков. Внутренняя амортизация позволяла повысить стойкость катков к воздействию излучения при ядерном взрыве, а также огнесмесей типа напалм. Подобная конструкция опорных катков вызывает высокий уровень вибраций и увеличение шумности при движении. При этом Т-64 отличался хорошей плавностью хода, что положительно сказывалась как на условиях работы экипажа, так и на точности ведения огня сходу.

Ходовая часть танка Т-64 хоть и была позаимствована у «объекта 430», но имела ряд отличий. На Т-64 новые опорные катки с внутренней амортизацией изготовлялись из алюминиевого сплава. Направляющее колесо было литым из стали. Поддерживающие катки по четыре на каждый борт, как и опорные катки, имели внутреннюю амортизацию. Диаметр каждого катка составлял 550 мм. На 1, 2 и 6 катках были расположены гидравлические телескопические амортизаторы. Траки гусеничных лент делались облегченными, разборными, с параллельным резиновым шарниром. В целом масса ходовой части Т-64 составляла всего 15% от общей массы танка.

В октябре 1963 г. началось серийное производство еще не принятого на вооружение танка «Объект 432». Официально под индексом Т-64 танк был принят на вооружение в декабре 1966 г. Т-64, совместив в себе вес и подвижность средних с вооружением и броневой защитой тяжелых, стал первым основным боевым танком. Предусматривалось, что эта машина станет в дальнейшем единым танком Вооруженных Сил СССР.

Поначалу у Т-64 были проблемы, связанные с низкой надежностью дизеля. Двигатель имел ряд недостатков - высокая цена (для периода начала серийного производства в 60-е годы), недостаточно хорошие пусковые качества (особенно в условиях низких температур), высокая чувствительность к пыли (предрасположенность к пылевому износу воздушного тракта и цилиндропоршневой группы). Хотя пятицилиндровый двухтактный оппозитный поршневый двигатель с высокой степенью сжатия имел высокую удельную мощность, у него отмечалась тенденция часто выключаться от перегрева.

Также у военных возникло множество претензий и к ходовой части танка...

Из личного опыта офицера-танкиста:

«Я начинал учиться в Ульяновском Гвардейском Танковом Училище (основой танк изучения – Т-72, дополнительный – Т-80), но в связи с его закрытием закончил Казанское Танковое Училище (основной – Т-80, дополнительный – Т-64), имею диплом с отличием. Так что с предметом споров знаком весьма основательно. Службу проходил на танке Т-72, в должностях командира взвода, командира роты, начальника штаба батальона в одном из танковых полков Приволжско-Уральского округа. Участвовал в первой Чеченской кампании взводным и ротным.

А теперь по существу. Ходовая часть танка Т-64 – крайне капризная и, если можно так выразиться, неэксплуатабельная. При поворотах на первой передаче, на высоких оборотах и тяжелом грунте (мокрая пашня, танковая колея) невероятно высокий риск статься без гусеницы. На высоких скоростях, если чуть ослабла гусеница, и поворотах на более высоких передачах зрелище слетающей гусеницы с выворотом надгусеничных полок останется навсегда в памяти! А уж если гусеница слетела, то буксировка танка по тяжелому грунту и песку на катках абсолютно невозможна – тарелки опорных катков увязают выше балансиров!

О пресловутых торсионных валах не говорил, пожалуй, только ленивый. Ходовая часть танка должна быть НАДЕЖНОЙ и РЕМОНТОПРИГОДНОЙ! И точка! Кроме танка Т-64 ходовая такого же типа была навязана для ПТС и ряда инженерных машин, что я считаю преступлением, учитывая их условия эксплуатации».

Первой частью, получившей на вооружение танки Т-64, стала 41-я гвардейская танковая дивизия. Дивизия размещалась поблизости от завода № 75, выпускавшего Т-64. Вероятно, выбор подразделения, расположенного рядом с заводом-изготовителем, диктовался необходимостью оказания помощи танкистам в эксплуатации и техническом обслуживании новой техники бригадами заводских специалистов.

Доводка Т-64 была долгой и непростой. Танк был довольно сложен в эксплуатации, и переход на него осуществлялся весьма болезненно. Кроме того, стране был необходим «мобилизационный» танк на военный период. Специально созданное для танка Т-64 дизельное производство Харьковского завода имени Малышева обладало достаточной мощностью для обеспечения двигателями серийного выпуска боевых машин на трех заводах - Харьковском, Кировском и Уралвагонзаводе, но только в мирное время.

Поэтому руководство отрасли дало команду подготовить дополнительный вариант танка с четырехтактным V-образным дизелем В-45, который был хорошо освоен промышленностью и был значительно проще и дешевле в изготовлении. Работы по проектированию резервного варианта МТО с челябинским двигателем В-45 для танка Т-64 были начаты КБ Морозова еще в 1961 году. В 1966-67 годах три опытных танка «Объект 436» на базе танка Т-64 прошли всесторонние испытания. По результатам испытаний МТО с двигателем В-45 было усовершенствовано и установлено на опытный танк «Объект 438» на базе танка Т-64А.

Приказами министра оборонной промышленности № 594 от 12.09.67 г. и № 623 от 28.09.67 г. КБ Морозова предписывалось выпустить конструкторскую документацию для изготовления опытного образца танка «объект 439» (на базе Т-64А), изготовить и испытать четыре образца танка. Документация была готова в 1968 году, в 1969 году в соответствии с приказом были изготовлены и испытаны четыре опытных образца танка «объект 439» с новым МТО. Образцы успешно прошли испытания и показали, что вариант танка Т-64А с резервным двигателем В-45 по характеристикам подвижности полностью соответствует основному варианту.

Тем не менее, серийное производство "Объекта 439" в Нижнем Тагиле так и не было начато. По словам Э. Вавилонского (в тот период начальник по силовой установки уральского КБ): «На заводе принимались все энергичные меры, чтобы уйти от этого танка». В КБ № 520 решили использовать конструкции ходовой и МТО их «Объекта 167», созданного на основе работ по перспективному среднему танку.

«Объект 167» был разработан в Нижнем Тагиле еще в 1961 году в инициативном порядке. Первоначально проект был нацелен на улучшение характеристик танка Т-62 за счёт новой ходовой части и более мощного двигателя. «Объект 167» прошёл Государственные испытания, по результатам которых, был рекомендован к принятию на вооружение. Однако на вооружение его не приняли в связи с разработкой принципиально нового танка «Объект 432».

«Объект 167». Опытный средний танк. Боевая масса 36,5 т. Экипаж 4 чел. Бронирование: лоб корпуса 80-100 мм, лоб башни 188 мм. Вооружение: 115-мм пушка У5-ТС (40 выстрелов), 7,62-мм СГМТ (3000 выстрелов). Мощность дизеля В-26 700 л.с. Максимальная скорость 64 км/ч. Запас хода 550 км.

11 августа 1962 года вышло постановление Министерства обороны о начале проектных работ по новой танковой пушке. Параллельно велась работа над гладкоствольной 125-мм пушкой Д-81 и ее 122-мм нарезным вариантом Д-83. Нарезной и гладкоствольный варианты должны были отличаться друг от друга только стволом. Разработка стабилизатора велась в ЦНИИ-173. Пушка разрабатывалась на заводе № 172 (г. Пермь) в ОКБ-9 под руководством Ф.Ф. Петрова. К апрелю 1964 года были изготовлены пять образцов Д-81. Два экземпляры были отправлены в Харьков для установки в «Объект 432», ещё два — в Нижний Тагил для монтажа в «Объект 167». Пятый экземпляр был оставлен на заводе для испытаний.

По результатам испытаний был подобран единый заряд для кумулятивных и осколочно-фугасных снарядов. После сравнения результатов испытаний пушек Д-81 и Д-83, выбор был сделан в пользу первой. 20 мая 1968 года пушка Д-81 была принята на вооружение под обозначением 2А26. Мощность новой танковой пушки была такова, что во время полигонных испытаний пушка Д-81Т устанавливалась на лафете 203-мм гаубицы Б-4.

Вариант Т-64 с пушкой 2А26 получил название Т-64А.

На танке Т-64А первых серий был установлен новый оптический прицел-дальномер ТПД-2-1, ночной прицел ТПН-1-43А и стабилизатор вооружения 2Э-23. Ёмкость нового механизма заряжания 6ЭЦ10 сократилась до 28 артиллерийских выстрелов, а боекомплект танковой пушки до 37 выстрелов. Танк получил новую крышу МТО, улучшенную эжекционную систему охлаждения. Изменилось ёмкость, форма и количество наружных топливных и масляных баков, изменилась укладка ЗИП и ОПВТ. Наружный масляный бак зимой обогревался за счёт подвода к нему части отработанных выхлопных газов двигателя. На надгусеничных полках устанавливались съёмные алюминиевые противокумулятивные щитки (по четыре на борт) и не съёмные резиновые экраны. Аналогичные щитки и экраны с 1967 года устанавливались и на объекте 432. С 1 января 1966 года для более интенсивного конструкторского сопровождения серийного производства объектов 432 и 434, а так же более эффективного устранения недостатков, выявленных в ходе испытаний и войсковой эксплуатации танков, КБ-60 и опытный цех № 190 танкового производства были объединены в самостоятельное предприятие - "Харьковское Конструкторское бюро по машиностроению" (ХКБМ).

С появлением новой пушки работы над перспективным средним танком на УВЗ были возобновлены. Новый образец получил эту пушку, а также автомат заряжания. Новому танку был присвоен индекс «Объект 167М». В январе 1963 года Л.Н. Карцев написал письмо Н.С. Хрущёву, в котором предлагал всё-таки наладить серийный выпуск «Объекта 167» в связи с неготовностью Т-64. Однако получил отказ.

В 1965 году были завершены работы по его доработке. Тагильский автомат заряжания был проще и надежнее по конструкции, чем харьковский МЗ, обеспечивал переход механика-водителя из отделения управления в боевое без выполнения каких-либо предварительных работ. Кроме того, пополнение боезапаса в автомате заряжания производилось без разворота башни и помощи механика-водителя. Угол заряжания пушки также был изменён на 2° по сравнению с Т-64А, что обеспечивало меньшую вероятность утыкания ствола при перезарядке.

Начиная с 1966 года тагильский завод был готов выпускать танк Т-62 с автоматом заряжания, который мог использовать боеприпасы для Т-64. Но и тогда танк не был запущен в серийное производство.

5 ноября 1967 года министр оборонной промышленности С.А. Зверев прибыл на Уралвагонзавод, где ему был продемонстрирован Т-62 со 125-мм пушкой Д-81 и автоматом заряжания. Автомат заряжания ему понравился и он предложил устанавливать его в Т-64. В таком варианте все узлы и механизмы работали удовлетворительно, за исключением ходовой части. Из-за чего было предложено использовать ходовую часть «Объекта 167». Такой модификации танка было присвоено обозначение «Объект 172». Для танка были приняты харьковские наработки по корпусу и башне, используемые на Т-64. Дополнительно в «Объект 172» устанавливался спаренный с основным орудием 7,62-мм пулемёт ПКТ с боекомплектом 2000 патронов.

Отличием разработанного тагильчанами МТО танка «Объект 172» от харьковского «Объекта 439» была вентиляторная система охлаждения, которая обеспечивала охлаждение двигателя, но требовала отбора части его мощности на привод вентилятора. В итоге в Тагиле по полученной из Харькова документации было произведено всего три танка «Объект 439», обозначенных, в соответствии со схемой индексации завода «Объект 173».

Ходовая часть машины состояла из 6 опорных и 4 поддерживающих катков с каждого борта. Диаметр опорного катка составлял 550 мм. Применялась индивидуальная торсионная подвеска. Гусеничный движитель состоял из двух гусеничных лент шириной 540 мм. Каждая лента состояла из 78-79 траков. Испытания выявили ненадёжность используемой ходовой части, поэтому работы по «Объекту 172» были свёрнуты и начато создание более совершенной конструкции, целью которой было устранение дефектов базового варианта. Работы получили обозначение «Объект 172М».

"Объект 172" и "Объект 172М"

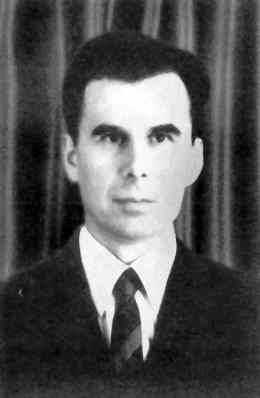

В 1969 году Карцев был переведен в Москву, где работал в аппарате Министерства обороны, научно-исследовательском институте двигателей. КБ возглавил его заместитель Валерий Николаевич Венедиктов (1924 - 1995).

Герой Социалистического Труда, окончил ускоренный курс 1-го Харьковского танкового училища (дислоцировалось в эвакуации в городе Чирчик Ташкентской области Узбекской ССР), затем Военную академию бронетанковых и механизированных войск РККА, с 1949 года работал на Уральском танковом заводе на должности инженера-конструктора моторного отдела. Участвовал в создании танка Т-54, «Объекта 140», «Объекта 167Т» и «Объекта 166ТМ», проводил модернизацию танков Т-55А и Т-62М под новейший двигатель В-36, стал одним из главных разработчиков танка Т-62 и «Объекта 150» (истребитель танков ИТ-1), с 1970 по 1987 год - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, где руководил созданием танков Т-72, Т-72А, Т-72Б, работал над их модификациями и модернизациями. Также известен как руководитель группы советских технических специалистов в Китайской Народной Республике и консультант главного конструктора танковых вооружений КНР. Лауреат двух Государственных премий СССР, Заслуженный деятель науки и техники СССР, генерал-лейтенант.

После соответствующих доработок и испытаний 7 августа 1973 г. постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Объект 172М»был принят на вооружение и запущен в производство на заводе № 183 под индексом Т-72.

От Т-64 на нем сохранились измененные компактные бортовые коробки передач и комплекс вооружения. Гусеницы Т-72 были унифицированы с танками Т-55 и Т-62. Для соединения коробок передач с двигателем пришлось применить вертикальный редуктор, отдаленно напоминающий "гитару" танков первого послевоенного поколения. Коробки передач соединены между собой поперечным валом. А привод вентилятора системы охлаждения осуществляется от редуктора через карданный вал. Из-за наличия вентилятора кормовая часть корпуса Т-72 несколько длиннее, чем у Т-64А, а кормовой броневой лист имеет обратный наклон. Конструкция системы охлаждения не позволяет изолировать радиаторы от моторно-трансмиссионного отделения. В результате чего преодоление водных преград по дну можно осуществлять только после герметизации крыши МТО, что ограничивает время движения под водой из-за опасности перегрева двигателя.

В 1973 году была выпущена установочная партия из 30 машин. В 1974 г. началось серийное производство танка, получившего название "Урал".

Одним из наиболее влиятельных инициаторов принятия Т-72 на вооружение считают Ю.П. Костенко, заместителя начальника отдела комиссии президиума совета министров СССР по военно-промышленным вопросам, также сторонники «Объекта 172» были и в Минобороны, и в Миноборонпроме, и в Госплане, и в ЦК.

Отрывки из письма Николая Кучеренко, начальника Главного управления танкового производства Министерства транспортного машиностроения СССР:

«...военные руководители тт. Павловский, Бабаджанян, Рябов, Дикий, Сюткин, Сирик, Карцев, Якубчик и зам. председателя Госплана т. Рябиков ополчились против широкого развёртывания производства Т-64А, ссылаясь на трудности доводки двигателя 5ТДФ к этому танку.

В противовес Т-64А указанные выше военные руководители, пользуясь своим высоким служебным положением, добились решения об изготовлении Т-64А с двигателем В-45. В результате затратили на «Объект 172М» десятки миллионов рублей, а он получился непригодным для боевых действий, особенно в условиях применения оружия массового поражения и напалма.

Наличие в производстве и в армии двух средних танков, на 80% по главным узлам и деталям не взаимозаменяемых, создаёт нетерпимое положение в промышленности и в армии; невозможно организовать специализацию, нормализацию и кооперацию; необходимо разное обучение офицеров и солдат, и это при том, что танк Т-64А промышленностью освоен, а производство укомплектовано всем специальным станочным оборудованием, а танк 172М помимо боевой непригодности требует для своего производства новую номенклатуру специальных станков и отличных от танка Т-64А комплектующих изделий и организацию новых производств».

В отличие от Т-72, поставлявшегося и в Советскую армию, и в армии стран, союзных СССР, Т-64 поступал только на вооружение советских танковых частей и был практически недоступен для изучения западными специалистами. Более дорогой и сложный Т-64 предназначался прежде всего для усиления подразделений, непосредственно противостоящих силам НАТО в Европе.

Поскольку на Т-64 установлена значительно более совершенная система управления огнем, чем на Т-72, его возможности по поражению целей при стрельбе с ходу значительно выше. На Т-64, по сравнению с Т-62, также значительно усовершенствована система стабилизации пушки и снижены ударные и вибрационные нагрузки на пушку и прицельную систему. В результате стало возможным успешное поражение цели с первого выстрела на дальности более 1500 м при движении на скорости. Ведение стрельбы с движения невозможно в темное время суток, так как инфракрасная система ночного видения (такая же как и на Т-62) не стабилизирована. Недостаточная мощность системы ночного видения ограничивает видимость в пределах 800 м в звездную ночь.