БОИ У РЕКИ ХАЛХИН-ГОЛ

В начале 1936 года начались переговоры Советского Союза и Монгольской Народной Республики с целью заключения договора о взаимной помощи. 12 марта 1936 года в столице МНР Улан-Баторе был подписан советско-монгольский дипломатический протокол, в статьях которого оговаривались меры, необходимые для ограждения безопасности территорий Советского Союза и Монголии. Одной из таких мер был ввод на территорию Монголии частей Красной Армии.

Еще до подписания протокола Генеральный Штаб РККА начал разрабатывать организационно-штатную структуру частей, которая обеспечила бы эффективное выполнение боевых задач в условиях пустынно-степной местности Монголии. Так впервые в Красной Армии появились мотоброневые бригады и мотоброневой полк.

читать дальше

читать дальше

В феврале 1936 года директивой Генштаба Красной Армии № 18/НШ 20-я отдельная легкая мехбригада Забайкальского военного округа (ЗабВО) расформировывалась, а на ее базе к 18 марта 1936 года в Троицкосавске (позже переименован в Кяхту) были созданы Особая мотоброневая бригада и Особый мотоброневой полк.

Особая мотоброневая бригада специального назначения вооружалась бронеавтомобилями БА-6. Ее командиром-комиссаром стал комбриг В.Ф. Шипов, начальником штаба майор Кагарманов. Директивой Генерального Штаба РККА № 4/4/47068 от 13 января 1937 года в составе бригады насчитывалось 1415 человек и она имела в своем в составе управление, роту связи, разведывательный, бронетанковый и стрелково-пулеметный батальоны, роту боевого обеспечения, ремонтно-восстановительную роту, отдельный автотранспортный взвод и автохлебозавод.

Особый мотоброневой полк включал в себя один батальон танков БТ и два батальона бронемашин БА-6, командиром-комиссаром полка был В.М. Алексеев, начальником штаба М.И. Потапов. По состоянию на 12 марта 1936 года полк имел в своем составе 32 БТ-5, 5 БА-3 13 ФАИ, 9 легковых, 96 грузовых и 51 специальный автомобиль, 4 гусеничных трактора и 1 мотоцикл.

Летом 1938 года в боях у озера Хасан участвовала 2-я отдельная механизированная бригада комбрига А.П. Панфилова, а также 32-й и 40-й отдельные батальоны танков Т-26 (всего 257 танков Т-26). Почти треть от первоначальной численности танков Т-26 была повреждена или сожжена. Устанавливаемые на командирских танках Т-26 поручневые антенны прекрасно их демаскировали, и в результате в первый же день боев почти все командирские машины были выбиты. Стало ясно, что, несмотря на свою многочисленность, танки Т-26 не смогли успешно выполнить поставленные перед ними задачи. В дальнейших боях, произошедших в июле–августе 1939 года на реке Халхин-Гол, основная ставка была сделана на легкие колесно-гусеничные танки типа БТ.

В июне 1937 года мотоброневая бригада и мотоброневой полк своим ходом были переброшены на территорию Монгольской Народной Республики с дислокацией в Ундур-Хан и Баин-Тумен соответственно. Обе части вошли в состав 57-го Особого корпуса, созданного 4 сентября 1937 года согласно приказа Народного комиссара обороны СССР № 0037. Корпус объединил все советские части, к тому моменту находившиеся на территории МНР.

Директивой Генштаба РККА № 4/2/34628 от 17 марта 1936 года командующему войсками ЗабВО предписывалось к 15 апреля школу младшего командного состава расформированной 20-й легкой мехбригады переформировать в отдельный учебный мотоброневой батальон, который впоследствии разместился в бывших казармах бригады.

Директивой Генерального Штаба РККА № 4/4/35819 от 31 августа 1936 года в Уральском военном округе (УрВО) в городах Киров и Слободской 2-й отдельный территориальный стрелковый полк переформировывался в 7-ю мотоброневую бригаду общей численностью 1388 человек. Согласно этой директиве в состав бригады включались: управление, бронетанковый, разведывательный и мотоциклетный батальоны (последний был только в первоначальном штате, сформирован не был), рота связи, рота боевого обеспечения, ремонтно-восстановительная рота, отдельный автомобильный взвод и автохлебозавод. К формированию бригады требовалось приступить 1 октября 1936 года с тем, чтобы закончить его к 1 апреля 1937 года, но затем директивой Генштаба РККА № 4/4/47348 от 21 февраля 1937 года срок окончания установили 1 июня 1937 года.

По штатам 7-я мотобронебригада должна была иметь: 17 бронемашин ФАИ и БА-20 (из них 3 радийных), 57 средних БА-6 (из них 17 радийных), 18 легковых (в том числе 3 пикапа), 96 грузовых (31 ГАЗ-АА, 4 ГАЗ-ААА, 53 ЗИС-5, 5 ЗИС-6, 3 ГАЗ-ААА под зенитные счетверенные пулеметные установки), 4 санитарных и 6 штабных автомобилей, 13 походных мастерских типа А и 6 типа Б, 24 автоцистерны, 2 подвижных зарядных станции, 5 гусеничных тракторов, 85 мотоциклов с коляской и 165 без коляски (в том числе 4 под радиостанцию 5АК, 24 под станковые пулеметы и 27 под минометы). Летом 1937 года бригаду передислоцировали на станцию Борзя (ЗабВО), а в августе она своим ходом перешла в Монголию с дислокацией в Дзамин-Удэ, где вошла в состав 57-го Особого корпуса. Мотоброневые бригады как организационные структуры были уникальными для Красной Армии и существовали только в составе корпуса в Монголии (в других округах броневики применялись в основном в разведывательных подразделениях).

Советский лёгкий бронеавтомобиль БА-20 был создан в 1936 году на шасси легкового автомобиля ГАЗ-М1. Сварной корпус бронеавтомобиля был изготовлен из катаных броневых листов, расположенных под большими углами наклона. В днище машины имелся десантный люк. Задний мост машины был усилен. Живучесть БА-20 обеспечивали пулестойкие шины ГК.

ТТХ

Боевая масса, т 2,52

Экипаж, чел. 3

Тип брони стальная катаная

Лоб корпуса, мм 9

Борт и корма корпуса, мм 6

Крыша корпуса и днище, мм 4

Лоб, борт, корма башни, мм 9

Крыша башни, мм 4

Длина корпуса, мм 4310

Ширина корпуса, мм 1750

Высота, мм 2130

База, мм 2845

Колея, мм 1440

Клиренс, мм 235

Пулемёт 7,62-мм ДТ, боекомплект 1386 патронов

Мощность двигателя, л. с. 50, рядный 4-цилиндровый карбюраторный жидкостного охлаждения

Скорость, км/ч 90 по шоссе, 36 по пересечённой местности

Запас хода , км 450 по шоссе, 270 по пересечённой местности

Удельная мощность, л. с./т 19,8

Колёсная формула 4×2

Тип подвески на листовых рессорах

Преодолеваемый подъём, град. 12

Преодолеваемая стенка, м 0,24

Преодолеваемый ров, м 0,35

Преодолеваемый брод, м 0,5

Всего было выпущено 2114 бронеавтомобилей этого типа, в различных вариантах:

Базовая модель БА-20, выпускалась в 1936-38 гг., была оборудована приемопередающей радиостанцией 71-ТК-1 с поручневой антенной, размещенной вокруг. Корпус сваренный из катаных листов, увеличили, в общем повторив компоновочную схему ранних бронеавтомобилей.

На модификацию БА-20М была установлена пулестойкая башня конической формы, в состав экипажа ввели радиста, обслуживающего усовершенствованную дуплексную рацию 71-ТК-3 со штыревой антенной, расположенной по левому борту, был увеличен запас хода до 450 км, боевая масса БА-20М возросла до 2,62 т. Выпускалась с 1938 по 1942 гг.

Железнодорожный вариант БА-20, с возможностью переоборудования силами экипажа в легкую бронедрезину. Смена колёс происходила в течении 30 минут. Снятые шины крепились по бортам корпуса. Скорость по железной дороге составляла 80 км/ч, а запас хода - 430-540 км. Масса БА-20 возросла до 2,78 тонн. Использовались в составе бронепоездов в качестве легких разведывательных бронедрезин.

Трофейные БА-20 также использовались Германией (около сотни советских бронеавтомобилей БА-20 и БА-20М поступили в полицейские части и войска СС под обозначением Panzerspaehwagen BA 20 (r) илиPanzerspaehwagen BA 202 (r) соответственно) , Румынией и Финляндией (захвачены 22 бронеавтомобиля БА-20 и БА-20М, сняты с вооружения финской армии только в 1957 году).

В 1938 году мотоброневые части перешли на новые штаты, которые практически без изменений просуществовали до начала Великой Отечественной войны. Так, отдельный учебный мотоброневой батальон получил номер 243 (войсковая часть 7944) и стал содержаться по новому штату. Особая мотоброневая бригада (специального назначения) стала именоваться 9-й мотоброневой бригадой, а во второй половине 1938 года Особый мотоброневой полк переформировали в 8-ю мотоброневую бригаду.

По состоянию на 1 февраля 1939 года (за 3 месяца до начала боев) в частях 57-го Особого корпуса, расквартированного в Монголии, имелось 284 танка, 167 легких и 370 средних бронемашин. Как видно, бронеавтомобилей было почти в два раза больше, чем танков. В ходе последующих боев с советской стороны использовались ФАИ, БА-20, БА-3, БА-6 и БА-10.

Советский средний бронеавтомобиль БА-10 был разработан в конструкторском бюро Ижорского завода в 1938 году под рабочим названием БА-6М на реконструированном шасси грузовика ГАЗ-ААА, у которого была укорочена рама, усилена балка передней оси, передняя подвеска оснащена амортизаторами от модели ГАЗ-М1 (раму шасси укоротили в средней части на 200 мм и на 400 мм в задней и на 290 мм уменьшили длину карданного вала), электропроводка была убрана внутрь корпуса в специальные бронированные шланги. Как и БА-6 новая машина получила довольно спорное улучшение – помимо основного бензобака на 42 литра, размещенного за двигателем, слева в верхней части корпуса разместили дополнительный бак на 52 литра. При слабом бронировании подобная установка топливных баков была крайне опасна для экипажа. Для повышения проходимости в комплект оборудования БА-10 входили быстросъёмные гусеничные цепи типа «Оверолл», надеваемые при необходимости на задние ведущие колёса. Кроме того, преодолевать неровности (бугры, насыпи) помогали два запасных колеса, установленных вертикально на вращающихся опорах. Корпус сваривался из броневых листов. Машина оборудовалась радиостанцией. Серийное производство БА-10 началось в 1938 году и продолжалось до сентября 1941 года. В модернизированной версии БА-10М дополнительные бензобаки расположены на надколесных полках, на корме расположена специальная полка для гусениц.

ТТХ

Боевая масса, т 5,1

Экипаж, чел. 4

Бронирование

Тип брони стальная катаная

Лоб и борт корпуса, мм 10

Корма корпуса, мм 6-10

Днище, мм 4

Крыша корпуса, мм 6

Лоб, борт, корма башни 10

Крыша башни, мм 6

Длина корпуса, мм 4450

Ширина корпуса, мм 2100

Высота, мм 2470

Клиренс, мм 230

Вооружение

Калибр и марка пушки 45-мм обр. 1938 г. (20К), боекомплект 49 выстрелов

Пулемёты 2 × 7,62-мм ДТ-29, боекомплект 2079 патронов (33 диска)

Мощность двигателя, л. с. 50 при 2800 об/мин, рядный 4-цилиндровый карбюраторный жидкостного охлаждения

Скорость, км/ч 52 по шоссе, 20 по пересечённой местности

Запас хода, км 260 по шоссе, 200 по пересечённой местности

Удельная мощность, л. с./т 9,8

Колёсная формула 6×4

Тип подвески зависимая на листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами

Удельное давление на грунт, кг/см² 2,5

Преодолеваемый подъём, град. 20

Преодолеваемый брод, м 0,6

Новая модификация, названная БА-10М, отличалась бензобаками новой конструкции ёмкостью 54,5 литра каждый, размещавшиеся в бронекожухах по бортам вдоль крыльев задних колёс, а бензопроводы были проложены под днищем машины в специальных бронированных планках. Конечно, ходовые качества от этого не улучшились, но зато удалось повысить живучесть бронемашины в боевых условиях, поскольку при пробитии топливных баков горючее выливалось наружу корпуса. Попутно БА-10М получил броневую защиту пулеметной установки в корпусе, новый поворотный механизм башни и ящик ЗИП для прицельного оборудования, изменили установку глушителя и ввели ещё несколько мелких улучшений, обеспечивавших экипажу более комфортную работу. Масса бронеавтомобиля при этом возросла до 5500 кг, хотя динамические качества остались на прежнем уровне. С декабря 1939 года БА-10М пошел в серию, а выпуск БА-10А соответственно прекращался. В условиях блокады Ленинграда часть БА-10 М в октябре-ноябре 1941 года были установлены на шасси двухосных грузовиков ГАЗ-АА и ЗиС-5, после чего серийный выпуск средних бронеавтомобилей пришлось прекратить.

Кроме того, примерно в этот же период на заводе имени Войтовича в Москве несколько бронемашин (около 10 единиц) поставили на железнодорожный ход и использовали вплоть до самого конца войны в качестве бронедрезин. Общий выпуск БА-10 всех модификаций за 1938-1941 гг. составил 3392 экземпляра.

Некоторое количество БА-10 было поставлено МНР. Первыми на вооружение трофейные БА-10А приняла финская армия, захватившая 15 бронемашин при разгроме 8-й и 9-й армий в Карелии. 10 из них восстановили, а летом 1941 года к ним прибавили ещё пару десятков БА-10А и БА-10М. На 1 июля 1943 года финны эксплуатировали 24 бронеавтомобиля этого типа, в основном на тыловых коммуникациях. Благодаря этому боевых потерь почти не было, а восемь БА-10 продолжали свою службу вплоть до 1957 года. Вермахту досталось не менее 100 бронемашин БА-10 в хорошем техническом состоянии, но без топлива, боеприпасов или вооружения, с осени 1941 года основная масса БА-10, получивших как и все советские средние бронеавтомобили обозначение Panzerspahwagen BA 203(r), применялась в тылу для поддержания порядка на оккупированных территориях. Никаких существенных доработок в конструкцию машины при этом не вносилось. Правда, силами полевой ремонтной бригады один из БА-10 получил башню с подбитого лёгкого танка Pz.II. Часть бронемашин также была передана подразделениям SS. Небольшое количество трофейных БА-10 также имелось в составе армий Венгрии и Румынии (около 60 единиц), в Швеции в качестве учебных машин пехотной школы в Розерсберге использовались несколько бронеавтомобилей Pansarbil m/31 F, представляющие из себя корпуса и башни с разбитых финнами БА-10, установленные на шасси трехосного грузовика Ford. Как и в Финляндии, шведская модификация БА-10 пошла на слом с начала 1950-х гг. – причиной этому послужила обычная нехватка запасных частей и большой износ конструкции. Последний Pansarbil m/31 F был списан в 1955 году.

Единственный сохранившийся экземпляр БА-10 находится в Танковом музее в г. Парола, Финляндия.

Большая часть бронеавтомобилей входила в состав 7, 8 и 9-й мотоброневых бригад, которые располагались на расстоянии 400–700 км от места конфликта. В ходе боев процентное отношение бронемашин по сравнению с танками сильно уменьшилось, однако все равно доля их была значительной. Например, к 20 июля 1939 года на фронте действовало 409 танков, 173 легких и 151 средний броневик. Таким образом, бронеавтомобили составляли 44% всех бронеединиц советской группировки, а средние броневики — 28% всех пушечных машин (среди танков имелось 15 Т-37А).

Советский малый плавающий танк Т-37А (иногда именуется танкеткой, однако установка пулемета во вращающейся башне позволяет его формально причислить к классу танков) был создан в 1932 году на основе британского плавающего танка фирмы «Виккерс» и опытных плавающих танков советской разработки. Первый серийный плавающий танк в мире. Производился с 1933 по 1936 год, после чего был заменён в производстве более совершенным Т-38, разработанным на основе Т-37А. В общей сложности за четыре года выпуска было изготовлено 2552 танка Т-37А, включая прототипы.

Довольно быстро их эксплуатация в танковых частях выявила целый ряд недостатков новой машины: Т-37А оказались ненадёжными, обладали невысокой проходимостью, на марше отставали не только от танков БТ, но даже от Т-26. По этой причине плавающие танки были к 1939 году выведены из штата танковых бригад и остались лишь в составе разведывательных рот стрелковых бригад танковых корпусов. С января 1938 года плавающие танки были исключены из состава кавалерийских, а с мая 1940 года — также и стрелковых частей, оставшись лишь в сравнительно небольших количествах в составе разведывательных подразделений.

Впервые в бою Т-37А были применены в ходе боёв на Халхин-Голе против японских войск в мае - сентябре 1939 года. В условиях пустынно-степной местности, амфибийные свойства танков были совершенно не востребованы и на протяжении всего конфликта они использовались для поддержки пехоты. По итогам боевых действий танки получили от командования невысокую оценку; в отчётах, составленных после боёв, говорилось: «Танки Т-37 показали себя непригодными для атаки и обороны. Тихоходны, слетают гусеницы, ходить по пескам не могут».

Как вспоминал руководитель работ по модернизации Т-37 до уровня Т-38 Н.А. Астров:

«Конструкция Т-37А страдала двумя серьёзными недостатками. Тормоза механизмов поворота, расположенные вне корпуса и на плаву погружавшиеся в воду, намокали — в результате танк на время становился неуправляем. Да и при сухих тормозах из-за их крайне неудачной конструкции управляемость (степень торможения и радиус поворота) далеко не всегда зависела от намерений механика-водителя и условий движения. Порой надо было слегка подправить направление, а тормоз прихватывал намертво — танк делал неожиданно резкий поворот. Такая схема пришла к нам вместе с конструкцией всего танка — от английской фирмы «Виккерс». Это, кстати, лишний пример некритического, подражательного отношения к зарубежному опыту, в ту пору широко бытовавшего в нашем танкостроении…

Т-37А имел ещё один крайне серьёзный недостаток. Когда мы стали получать с ГАЗа задние мосты грузовиков, начались поломки их дифференциалов — странные, непредсказуемые. Одни проходили гарантийный срок безотказно, другие ломались, не выдержав первого опробования… Теперь, по прошествии многих лет, полагаю, что коэффициенты трения стальных шестерен полуосей по чугунным корпусам дифференциалов могли существенно различаться из-за нестабильности химического состава металлов. А эту-то характеристику пары «чугун-сталь», от которой в первую очередь зависит распределение крутящего момента по полуосям, мы в то время не изучили…

Нам пришлось срочно переконструировать эту танкетку, чтобы освободить её и от других недостатков. Зачем? В то время свято верили, что малый, именовавшийся разведывательным, танк со слабым вооружением (один пулемёт калибра 7,62 мм), с противопульным бронированием (зато плавающий!) — совершенно необходимый, важный вид бронетанкового вооружения Красной Армии.

Модернизированный танк с индексом Т-38 получил вместо дифференциального механизма поворота бортовые фрикционные с ленточными тормозами в корпусе, иной привод гребного винта, позволявший включать его без остановки. Перекомпоновав машину, сократили её высоту, увеличили опорную базу и понизили центр тяжести. Благодаря этому уменьшилось галопирование танка, возросла эффективность стрельбы с хода. Повышение боевых свойств оказалось довольно заметным…»

Советские плавающие танки довольно активно использовались финской армией. В ходе Зимней войны трофеями финнов стали 29 штук Т-37А и 13 штук Т-38, которые были восстановлены и включены в состав бронетанковых сил. Один захваченный танк Т-37А был передан шведским добровольцам, участвовавшим в войне на финской стороне, после заключения мира он был вывезен ими в Швецию, где и находится вплоть до настоящего времени. В 1941 году финским войскам удалось захватить ещё 6 танков Т-38. К лету 1943 года все Т-37А были списаны вследствие сильного износа.

Небольшое количество трофейных Т-37А эпизодически использовалось немецкой, венгерской и румынской армиями, о чём свидетельствуют немногочисленные фотографии таких танков с соответствующей символикой. На 1 ноября 1942 года в румынской армии числилось 19 единиц Т-37А, три Т-38 и один Т-40. В вермахте Т-37А применялись для целей охраны разного рода объектов в тылу, но иногда внештатно находились в разведывательных батальонах пехотных дивизий.

К настоящему времени сохранилось только два танка Т-37А:

Россия — Бронетанковый музей в Кубинке. Машина не полностью комплектна (отсутствуют поплавки), но в хорошем состоянии и на ходу.

Швеция — танковый музей в Аксвелле, радиофицированный Т-37РТ. Танк некоторое время использовался как учебный в пехотной школе вблизи Стокгольма. Современное состояние экспоната хорошее.

Первое столкновение на реке Халхин-Гол с участием средних бронемашин произошло 20 мая, когда стрелково-пулеметный батальон при поддержке 35 БА-6 и БА-10 из состава 9-й мотоброневой бригады атаковал перешедший границу маньчжурский кавалерийский отряд. В ходе боя пехота отстала, и бронемашины действовали самостоятельно, выбили маньчжурскую кавалерию с песчаных сопок и преследовали до границы, при этом разгромив штаб кавалерийского полка. На поле боя осталось много трупов, оружия и другого имущества. При этом 4 БА-6 застряли в песчаном грунте, отстали, были расстреляны японской артиллерией и сгорели вместе с экипажами.

Учтя этот опыт, в боях 28-29 мая бронемашины шли в атаку с надетыми на колеса задних мостов гусеничными цепями «Оверолл». Благодаря этому броневики не застревали в песке и могли маневрировать, затрудняя японской артиллерии ведение по ним прицельного огня.

В результате этих боев выяснилось следующее:

«Бронеавтомобили могут успешно вести наступление на спешенную конницу не успевшую организовать оборону.

Броня БА-6 пробивается крупнокалиберным 12-мм пулеметом бронебойной пулей, БА-10 не пробивается 12-мм пулей (речь идет о 13,2-мм пулемете Гочкиса).

В атаку всегда нужно идти с надетыми цепями «Оверолл». От попадания 37-мм бронебойного снаряда броневик мгновенно воспламеняется, экипаж обливается бензином и горит. В результате экипаж гибнет в большинстве не от снаряда, а от пожара. Выявился конструктивный недочет в устройстве бензобака, который имея 108 кг бензина висел над головой командира машины и механика, а при ударе снаряда выливался им на голову.

Нельзя оставлять отдельных засевших машин, т.к. оставшийся противник поджигает бутылками с бензином».

11 июня 1939 г. командир 57-го Особого корпуса Н.В. Фекленко был снят с формулировкой: «Плохо понимает природу боевых действий в специфических условиях пустынной степной местности». Его место занял заместитель командующего Белорусским военным округом по кавалерии комдив Г.К. Жуков, который незамедлительно начал сосредотачивать силы для нанесения контрудара по японцам. В район Халхин-Гола с советской стороны были подтянуты полк 36-й мотострелковой дивизии, 11-я танковая, 7, 8 и 9-я мотоброневые бригады, артиллерийские дивизионы и зенитные батареи. 19 июня приказом наркома обороны СССР корпус был переименован в 1-ю армейскую группу. А 31 июля 1939 г. Г.К. Жукову было присвоено очередное воинское звание – комкор.

20-25 июня 3-й батальон 149-го стрелкового полка при поддержке роты броневиков 234-го автобронебатальона 8-й мотоброневой бригады и батареи 175-го артиллерийского полка вели бои с японо-маньчжурскими частями в районах Халхин-Сумэ и Дебден-Сумэ (северо-восточнее Халхин-Гола). В районе Дебден-Сумэ советская пехота обнаружила японский военный городок — до батальона японцев, кавалерийский полк маньчжур, батарея 75-мм орудий, батарея противотанковых 37-мм пушек и 4 крупнокалиберных пулемета. Завязался бой, в результате которого японцы, засевшие на крышах казарм, огнем прижали к земле пехоту 149-го полка. Однако командир бронероты зашел в тыл противнику, поставил броневики и два 76-мм орудия на прямую наводку и начал громить японские казармы, которые вскоре загорелись. В городке поднялась невероятная паника, которой и воспользовалась пехота 149-го полка для выхода из боя. Ее потери в людях составили 5 человек убитыми и 40 ранеными. Автобронебатальон безвозвратно потерял 3 машины (2 БА-10 и 1 БА-3 были подбиты и оставлены на территории противника), и 5 машин БА-10 получили различные повреждения от артогня противника. Кроме того, при попытке эвакуировать застрявший в болоте и подбитый БА-3 подошедшим танком БТ-5 последний тоже завяз в болоте и по решению командира 149-го стрелкового полка майора Ремизова был сожжен.

1 июля 1939 года 9-я мотоброневая бригада была переброшена на восточный берег реки Халхин-Гол, где заняла оборону на широком фронте, так как к тому моменту частей Красной Армии в этом районе было мало. А так как в бригаде было всего 4 стрелковые роты (да и то неполного состава), весь участок занять пехотой не удалось, и на правом фланге оборону организовал броневой батальон — 35 БА-6, БА-10. Заняв участки, роты поставили машины за укрытиями и выбрали для каждого броневика площадку, на которую машины выдвигались ночью на случай отражения атаки. На ночь броневики выдвигались на эти площадки, а на дистанции 150-200 м выставлялись секреты из экипажей бронеавтомобилей.

В 23.00 2 июля с японской стороны показались японские пехотные цепи, и был открыт японцами сильный ружейно-пулеметный огонь. Командир бронебатальона приказал открыть ответный огонь из орудий и пулеметов, в результате чего японцы, понеся потери, отхлынули назад. Через час последовала новая атака, при этом впереди шли солдаты, вооруженные бутылками с бензином. В завязавшейся перестрелке нескольким из них удалось приблизиться к броневикам и поджечь три машины, у которых вскоре стали рваться боеприпасы. Чтобы избежать потерь от летящих осколков, бронемашины отошли на 300 м.

С наступлением рассвета огнем броневиков была отражена третья японская атака. В результате ночного боя бронебатальон ценой гибели трех машин удержал свои позиции, несмотря на то что сосед справа отошел, оголив фланг. Стрельба в темное время велась по заранее пристрелянным ориентирам или освещая цели ракетами.

В отчете по этому бою говорилось:

«Ночью в обороне броневики применять целесообразно только как неподвижные броневые точки совместно с пехотой для усиления ее огня и устойчивости...

Огонь броневиков ночью очень мощный, наносит поражение противнику на дистанции 50–400 м и производит на него сильный моральный эффект.

Поджог машин противником очень плохо отражается на моральном состоянии экипажей».

Новое японское наступление началось в 10.00 2 июля. В 12 часов дня 3 июля 1939 года позиции советских войск на восточном берегу атаковали части 3 и 4-го японских танковых полков (более 70 танков).

Всего с японской стороны в конфликте было задействовано 87 танков (в 3-м танковом полку 26 средних танка «тип 89 Оцу» (2 роты), 4 новейших тип 97 Чи-Ха, 7 танкеток «тип 94» и 4 разведывательных «тип 97 Те-Ке, всего – 41 машина, в 4-м танковом полку 35 лёгких танков «Ха-Го» (3 роты), рота средних танков – 8 «тип 89» и 3 танкетки «тип 94», всего - 46 единиц) и 10 бронемашин. Большинство из них были потеряны в первые же дни сражения от огня 45-мм танковых и противотанковых пушек, превосходивших японские орудия по дальности стрельбы и с лёгкостью пробивавшие тонкую броню японских танков, а к концу боевых действий японцы потеряли почти всю свою бронетехнику.

Средний танк Тип 89 или «Йи-Го». Создан в 1929 году и стал первым японским серийным танком собственной разработки. Основой для его конструкции послужили британские танки Medium Mk.C времён Первой мировой войны, закупленные японской армией в 1927 году. Сначала устанавливалась 57-мм пушка Тип 90 с длиной ствола 18,4 калибра, а с 1937 года танки перевооружались новыми 57-мм пушками Тип 97 со схожими характеристиками. Боекомплект танка составлял 100 выстрелов, причём бронебойные снаряды в него не входили. Вспомогательное вооружение танка составляли два 6,5-мм пулемёта Тип 91. В 1930-е годы Тип 89 составлял основу японских танковых войск. Выпуск танка продолжался с 1931 по 1939 год, в разных источниках называются цифры от 230 до 404 выпущенных машин. Модификации «2589 Оцу», выпускавшиеся с 1935 года, отличались спрямлённым лобовым листом корпуса, дизельным двигателем, правым расположением механика-водителя, более прочными мелкозвенчатыми гусеницами и изменённой формой башни.

Лёгкая бронемашина Тип 94 (или «TK» от Токубецу Кенинся - «специальный трактор»). Создан в 1931-33 гг., как бронированный тягач и транспорт для снабжения фронтовых частей или отдалённых гарнизонов. Экипаж состоял из двух человек. Броня - противопульная, пулемет винтовочного калибра (сначала 6,5-мм Тип 91, а с 1938 года, в связи со сменой ружейно-пулемётного калибра в японской армии, он заменялся на 7,7-мм Тип 97). Серийно производился с 1935 по 1940 год, всего было выпущено 823 танка этого типа. Применялся в боях в Китае в 1930-х годах для выполнения разведывательно-дозорных задач и поддержки пехоты. 10 танков было передано японскому марионеточному государству Маньчжоу-го.

Легкий танк Тип 95 или «Ха-Го». Разработан в 1933-34 годах для сопровождения механизированных кавалерийских соединений. Вооружался 37-мм пушкой Тип 94. В 1938 году танки «Ха-Го» были перевооружены 37-мм пушками Тип 97. Два пулемета (сначала 6,5-мм Тип 91, а с 1938 года 7,7-мм Тип 97). Корпус и башня танка собирались из катаных поверхностно закалённых броневых листов на каркасе на асбестовой подкладке. Серийно производился с 1936 по 1943 год. Всего выпущено около 2300 штук. Первые же столкновения с советскими БТ и БА-10 показали низкие противотанковые качества японских танковых орудий, что позволило более мощными и дальнобойными пушкам 20К расстреливать японские машины с дальних дистанций.

Малый танк Тип 97 или «Те-Ке». Разработан для замены устаревшего малого танка Тип 94 и находился в производстве с 1937 по 1942 год. Всего было выпущено около 600 единиц. Применялся для разведки, связи и задач охранения, поддержки пехоты и в роли бронированного тягача. Экипаж два человека. Корпус танка собирался на каркасе из подкладных труб и уголков, при помощи болтов и заклёпок, в некоторых местах при помощи сварки. С внутренней стороны корпуса крепился асбестовый подбой. Вооружался 37-мм пушкой Тип 94, а после модификации получил7,7-мм пулемёт Тип 97, спаренный с пушкой. В боях на Халхин-Голе «Те-Ке» участия в лобовых атаках на советские позиции не принимали, а использовались по назначению, вследствие чего остались в числе немногих уцелевших в тех боях японских танков.

Средний танк Тип 97 или «Чи-Ха». Разработан компанией «Мицубиси» в 1935-37 гг. Второй по массовости (после «Ха-Го») японский танк Второй мировой войны. Броня до 27 мм с ограниченным применением рациональных углов наклона. Вооружение - 57-мм пушка Тип 97 и два 7,7-мм пулемёта Тип 97. Всего с 1938 по 1943 было произведено 2123 танка, включая 757 машин модификации «Шинхото Чи-Ха» с новой башней и 47-мм пушкой Тип 1, отличающейся гораздо большей бронепробиваемостью.

До 40 японских боевых машин вышли на позиции роты бронебатальона 9-й мотоброневой бригады (12 БА-10), которые сначала стали отходить. Но подоспевшим командиром бригады полковником С. Олейниковым рота была остановлена и «поставлена на позицию с выдвинутой башней» (броневики стояли за барханом, над которым виднелись только их башни). К этому моменту японские танки подошли на дистанцию 800–1000 м и бронемашины открыли огонь. В результате двухчасового боя было подбито и уничтожено 9 танков, при этом получили повреждения, но остались в строю 6 БА-10.

На соседнем участке, который занимал 149-й стрелковый полк, усиленный бронеавтомобилями 9-й мотоброневой бригады и ротой БТ-5, было подбито еще 10 японских танков, из которых 4 уничтожили бронемашины. Таким образом, в результате боя 3 июля японцы потеряли 19 танков, из которых почти 70% были уничтожены огнем пушечных броневиков.

В выводах по результатам этого боя говорилось следующее:

«Броневики являются прекрасным противотанковым средством в обороне на местности, имеющей полузакрытые позиции.

Стрельба японских танков 57-мм осколочной гранатой (половину японских танков, участвовавших в этой атаке, составляли Тип 89) по броневикам не нанесла им поражения и не оправдала себя...

Атака японских танков без пехоты и артиллерийской подготовки не дала им никаких результатов, кроме потери в танках.

Бронебойная 45-мм граната легко пробивает 22 мм броню японских танков.

Моральный эффект от атаки танков высок.

Если обороняется пехота с броневиками и есть вероятность массовой атаки танков, то обязательно нужно часть броневиков подготовить для стрельбы с полузакрытых позиций».

Жуков, столкнувшись с атаками японских танков и пехоты на плацдарме, решил нанести по японцам фланговый удар. Для этого в ночь со 2 на 3 июля началось сосредоточение частей 11-й танковой и 7-й мотоброневой бригад, также к операции был привлечен броневой дивизион 8-й монгольской кавдивизии, вооруженный 45-мм пушками.

Одновременно с атаками позиций частей Красной Армии на восточном берегу, японское командование в ночь со 2 на 3 июля переправило на западный берег Халхин-Гола до четырех пехотных полков с артиллерией (японцы не смогли обеспечить свои танковые части переправочными средствами) с задачей: выйти в тыл советской группировке, захватить мост и уничтожить все наши части на восточном берегу реки. Японцам удалось сбить с позиций охранявшую линию реки монгольскую конницу и рассеять ударами с воздуха ее контратаку. К 6.00 переправились уже два батальона и сразу двинулись на юг. В 7 утра с японцами столкнулись двигавшиеся к исходным позициям для контратаки передовые бронетанковые подразделения. Так поступили сведения о переправе японцев и направлении их удара.

Советское командование в спешном порядке бросило в бой все выдвигающиеся из тыла подвижные резервы - 11-ю танковую, 7-ю мотоброневую бригады и 24-й мотострелковый полк с задачей сбросить японцев с плацдарма. По первоначальному плану они должны были в середине дня 3 июля переправиться на восточный берег реки севернее той точки, где еще ночью начали переправу японцы. В результате того, что советские части находились на расстоянии 120-150 км от Халхин-Гола, организованной атаки не получилось, так как подразделения с ходу вводились в бой по частям (батальоны выдвигались с разных направлений для первоначально спланированного контрудара). В советской историографии этот эпизод известен как бой у горы Баин-Цаган.

В 8.45, после 120-километрового марша, начала атаку 11-я танковая бригада, затем в 15.00 начал атаку 247-й автоброневой батальон 7-й мотоброневой бригады. К этому времени остальные части бригады были на восточном берегу Халхин-Гола, а батальон сразу после марша бросили в бой без разведки, артподготовки и поддержки пехоты. Одновременно с танками и броневиками по переправившимся японцам были нанесены удары с воздуха. Причем, действовали не только бомбардировщики СБ, но и истребители И-15бис из 22-го истребительного авиаполка. Огнем своих пулеметов они расстреливали пехоту в неглубоких окопах и прислугу артиллерийских орудий.

В журнале боевых действий 247-го абб эта атака описана так:

«Часть имела задачу — совместными действиями с частью тов. Яковлева (командир 11-й танковой бригады), действуя на левом фланге противника вдоль берега Халхин-Гола уничтожить группу противника в районе трех озер, что в 10 км северо-западнее горы Хамар-Даба. Разведка перед атакой проведена не была, батальон пошел в атаку прямо с марша в 150 км.

При движении батальона в атаку каждая рота, идущая в первом эшелоне, выделила три машины в разведку на удаление 300–500 м. Батальон шел в атаку в два эшелона: в первом эшелоне 1-я и 2-я рота, 3-я во втором эшелоне за 2-й ротой. При проходе переднего края обороны противника машины, находящиеся в разведке были пропущены вглубь и противник не обнаружил себя до подхода главных сил батальона. Когда первый эшелон появился на переднем крае, то был в упор расстрелян 37-мм снарядами. Огонь артиллерии был направлен главным образом по машинам командирским, имеющим радиоустановки. В результате атаки уничтожено (сгорело) — 20 бронемашин, подбито 13 бронемашин, убито 57, ранено 26, пропало без вести 2 (всего в атаке участвовало 50 БА-6 и БА-10).

Результатом таких потерь явилось:

Недостаточно ясная обстановка.

Отсутствие разведки района обороны противника.

Совершенное отсутствие взаимодействия с артиллерией, а пехота отсутствовала совсем».

Обстановку неразберихи, в которой проходила атака 7-й мотобронебригады, хорошо иллюстрируют доклады из «Сведений о действии бронебатальона по опросу участников боя», составленных сразу после атаки 3 июля.

Лейтенант А.Е. Дерягин, командир 3-й роты:

«О противнике знал, что на рубеже горящих танков имеется пехота и кавалерия. Задача была поставлена командиром батальона капитаном Стрекаловым в присутствии командира бригады: «Двигаясь по боевому курсу на горящие танки атаковать и уничтожить противника на этом рубеже — это первая задача, последующую задачу получите после». Мы были предупреждены, что машины близко к окопам не подводить, потому что для поджога противник бросает бутылки с бензином и в подтверждение показали на горящие танки. Было сказано, что впереди действует наша пехота и несет большие потери. Справа нас поддерживает артбатарея. Задача была поставлена прямо с марша, ряд машин еще подтягивался и заправлялся. Для боевой готовности было приказано снять все сверху бронемашин — масксети, брезенты и т.д.

При движении вперед я видел горящие машины впереди и слева одновременно. Противника в это время я не видел и огня не вел. Затем почувствовал на своей машине удары осколков снарядов по башне, после чего приказал водителю свернуть влево для маневра и зайти за укрытие. При развороте в мою машину ударил снаряд и помял дифференциал, но машина двигаться могла. Я приказал отправить ее в тыл, а сам пересел на машину политрука роты. Огня я не вел, хотя и видел в районе горящих машин двигающихся людей, не знаю, что это за люди — свои или противник».

Старший лейтенант К.П. Петров, помощник начальника штаба батальона:

«Во время боя я двигался со штабом и начальник штаба приказал мне наблюдать за действиями батальона. С подходом батальона к горящим на горе Баин-Цаган машинам, я сразу увидел, как загорелось 4–5 броневиков 1 и 2-й рот. Количество горевших машин становилось все больше, часть задних броневиков повернули назад и пошли в тыл, где мы их собирали. 3-я рота в бой почти не вступила и лишь одна ее машина была выведена из строя. Остальные, видя горящие броневики, дальше не пошли».

Лейтенант А.А. Мартынов, командир взвода 1-й роты:

«...До обороняющегося противника оставалось 150–200 м, он вел огонь справа и с фронта. При обнаружении противника я открыл огонь с хода. Выпустил 4 снаряда, и после, когда машину подбили, еще 11. Вижу справа горят две машины, впереди горит дозорная машина. У меня снарядом заклинило башню. Я дал приказ — вести огонь из лобового пулемета, но тут же снарядом убило водителя и пулеметчика. Мы с башенным стрелком подобрали ноги и сидели 15 минут, пока не стих артиллерийский и пулеметный огонь. Затем мы вышли и, обнаружив двух раненых, отошли с ними в тыл».

Младший командир Л.М. Стрельцов, командир бронеавтомобиля 1-й роты:

«С подходом к противнику я вел огонь из пушки, а во время ее заряжания и из пулемета. Хорошее попадание из пушки заметил только одно. Первый же снаряд противника, попавший в машину, убил пулеметчика и ранил водителя, загорелся бензобак. Слышу, второй снаряд разбил мотор. Я еще раз залез в башню, но противник повел огонь и по башне. Вижу, слева загорелись броневики Еремеева и Козлобородова и лейтенанта Самардака, а у меня на броневике отлетел весь перед. Я был в 150 м от окопов противника, решил машину оставить и ползком пополз назад в тыл».

Командир взвода 2-й роты лейтенант И.С. Полторацкий:

«При подходе к переднему краю обороны все машины двигались с открытыми люками. Когда раздались выстрелы и визг пуль я подал сигнал «Противник, взвод развернись и закрой люки!». Не доезжая до переднего края метров 200 почувствовал ураганный пулеметно-пушечный огонь. Водитель сообщил, что машина подбита, пулеметчик сообщил, что он ранен, в машине появился желтый дым, в котором минуты две я ничего не видел. Я подал команду «Газы!» и приказал одеть противогазы. Справа и слева от меня горели машины, мой экипаж из броневика выскочил. Оставшись в машине один, я решил завести ее и, после того как завелась, повернул направо и увидел своего раненого водителя и пулеметчика, которых посадил в машину. Ведя огонь из пушки и пулемета, я приказал отвести машину назад, затем снова вперед, и так маневрировал, не прекращая огня. Одновременно с этим вывез раненых от горящих машин: тт. Чеснокова, Светлак, Суслова и еще кого-то двоих. Всего сидело наверху броневика 6 человек раненых и 1 здоровый».

Атака с ходу привела к высоким потерям в технике. Из 133 участвовавших в атаке танков было потеряно 77 машин, а из 59 бронемашин – 37. По образному выражению одного японского офицера, «погребальные костры горящих русских танков были похожи на дымы сталелитейных заводов в Осаке». Однако, несмотря на большие потери, непрерывные атаки 11-й танковой и 7-й мотоброневых бригад вынудили японское командование переправить войска на восточный берег. Отход должен был начаться с утра 4 июля. Переправа шла весь день 4 июля и закончилась только в 6 утра 5 июля. Все это время переправлявшиеся японцы подвергались обстрелу артиллерией и атакам авиации. Бомбардировщики СБ выполняли по два вылета в день. К атакам с воздуха были привлечены истребители И-16 с 20-мм пушками. В результате боев за плацдарм и затянувшегося почти на сутки отхода с него под ударами советской артиллерии и авиации японцы потеряли 800 человек убитыми и ранеными из 8-тысячной группировки.

В составленных после боев отчетных документах 1-й армейской группы говорилось:

«Потери танков и броневиков от огня различных родов войск ориентировочно распределяются так:

от противотанковой артиллерии – 75-80%;

от «бутылочников» – 5-10%;

от огня полевой артиллерии – 15-20%;

от авиации – 2-3%;

от ручных гранат, мин – 2-3%.

Наибольшие потери танки и броневики несли от противотанковой артиллерии и от «бутылочников» – приблизительно от обоих средств противотанковой обороны 80-90% всех потерь. От бросания бутылок танки и броневики горят, от попадания противотанковых снарядов почти все танки и броневики тоже горят и восстановлению не подлежат. Машины приходят в полную негодность, пожар вспыхивает за 15-30 с. Экипаж всегда выскакивает с горящей одеждой. Пожар дает сильное пламя и черный дым (горит, как деревянный домик), наблюдаемый с дистанции 5-6 км. Через 15 минут начинают взрываться боеприпасы, после взрыва которых танк может быть использован только как металлолом».

В боях июля - начала августа 1939 года части мотоброневых бригад поддерживали свою пехоту, действуя в ее боевых порядках. Так, 6 июля 6 БА-10 7-й мотобронебригады поддерживали атаку стрелково-пулеметного батальона, потеряв от артогня 1 машину сгоревшей и 3 подбитыми, было ранено 4 человека. 9 июля 247-й бронебатальон атаковали японские бомбардировщики, в результате чего 1 БА-10 сгорел и 1 подбит, ранено 4 человека. 11 июля рота из 11 бронемашин БА-6 и БА-10 огнем с места поддерживала стрелково-пулеметный батальон, ответным огнем японцев 1 машина была сожжена, потерь в людях не было.

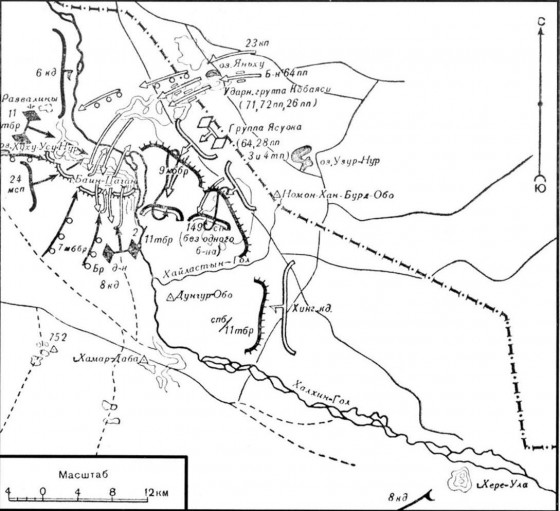

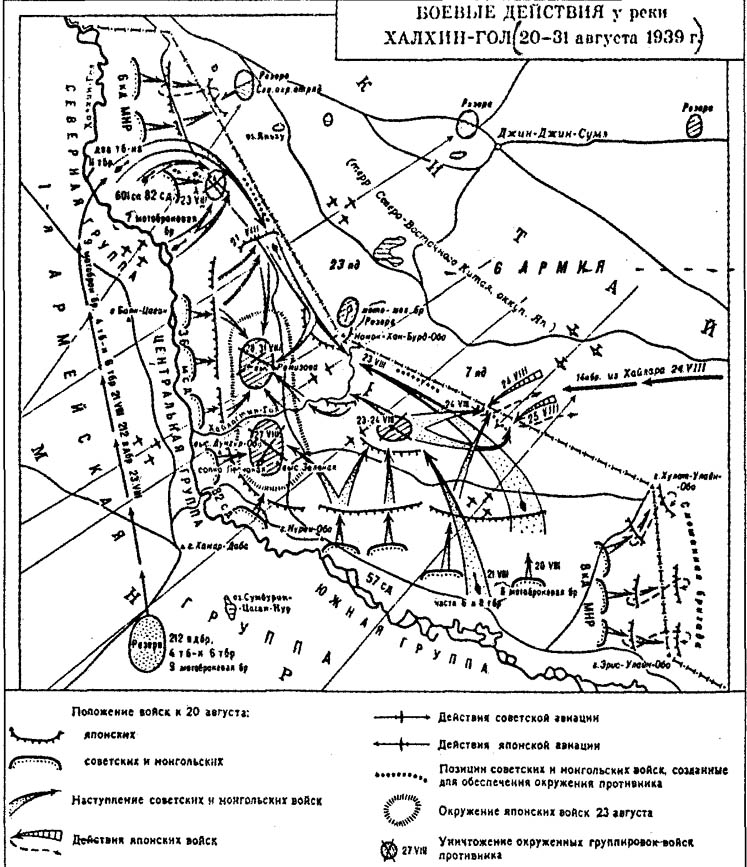

В боях 20-31 августа 1939 года в ходе которых японская группировка была окружена и уничтожена, мотоброневые бригады действовали на заходящих флангах. 11-я танковая бригада должна была форсировать Халхин-Гол севернее горы Баин-Цаган, выполнив маневр, абсолютно идентичный прерванному японской атакой 3 июля. Отличием от спланированного в июле контрудара стало появление южной «клешни» из только что прибывших 57-й стрелковой дивизии и 6-й танковой бригады. В резерве были 9-я мотоброневая бригада и 202-я авиадесантная бригада.

8-я мббр, действовавшая на крайнем правом заходящем фланге, 21 августа ликвидировала роту японской пехоты, дравшуюся с большим упорством в большом песчаном бархане, а 23 августа уничтожила еще до двух рот, отрезав пути отхода японской группировке южнее реки Хайластын-гол. 25 августа из окружения пытался прорваться кавалерийский полк, который огнем пушечных бронемашин был рассеян и отброшен обратно. 28 августа японцы предприняли ночную атаку 8-й мотобронебригады, стараясь вырваться из кольца. Однако при активной поддержке бронемашин эта попытка была сорвана. В результате боя, который длился до рассвета, перед фронтом обороны бригады осталось 142 трупа японских солдат, свои потери составили 35 человек убитыми.

21 августа 1939 года на крайнем левом заходящем фланге была введена в бой 9-я мотоброневая бригада, усиленная 30 танками БТ, с задачей: переправиться через Халхин-Гол, перейти государственную границу, выйти в тыл японским войскам и завершить окружение противника. К вечеру того же дня бригада была в японском тылу в 20 км от передовой. Утром следующего дня бригада пошла вперед ротными колоннами, за которыми двигались броневики и танки. Впереди на дистанции 8-10 км двигался разведывательный батальон, справа и слева были высланы дозоры из 2-3 бронемашин на дистанции 10 км. Примерно через 15 км разведбат завязал бой с японской пехотой, прикрывавшей базу горючего и боеприпасов. Противник был рассеян и укрылся в сопки. Броневики и танки подошли к складу, у которого было большое количество грузовых машин. Часть из них подбили огнем броневиков, со многих сбежали шоферы. На складе оказалось огромное количество бензина, которым заправили танки и броневики, а также взят запас. Командованию северной группы сообщили по радио, что имеется трофейный бензин различных сортов. Здесь же огнем танков и броневиков из засады был разгромлен следовавший на фронт в колонне без мер охранения японо-баргудский кавалерийский полк. Вскоре у трех замаскированных БА-20 9-й мотоброневой бригады приземлились два японских самолета, которые огнем броневиков были сожжены.

Через некоторое время штабеля с боеприпасами были подожжены бронебойными 45-мм снарядами, в результате чего возник колоссальный пожар с большими взрывами снарядов. К вечеру 22 августа передовые броневики бригады подошли в реке Хайластын-гол, а к исходу 25 августа прочно закрепились на этом рубеже, отрезав пути отхода группировке противника на восток и северо-восток.

В течение 25-28 августа японцы пытались большими группами прорваться на восток, но все их попытки оказались безуспешными. Броневики огнем с короткими контратаками уничтожали всякую японскую группу, которые прорывались на стыке южной и северной групп.

Во всех этих боях экипажи бронемашин проявляли чудеса выдержки и героизм. Например, на рассвете 28 августа экипаж одного БА-10 бронебатальона 9-й мотобронебригады, находясь в разведке, заметил, что японцы в полутьме катят на руках две тяжелые пушки с южного участка к переправе. Броневик открыл огонь из пулеметов и перебил расчет, а пушки вывел из строя бронебойными 45-мм снарядами.

9-я мотобронебригада находилась в японском тылу 11 суток, действуя на фронте 18-20 км. При этом охрану позиций своей пехоты ночью бронеавтомобили вели группами по 3-5 машин. При этом броневики работали с большой нагрузкой (охрана дорог, ликвидация прорывающихся групп, разведка в тылу, установление связи с соседями, атаки с пехотой). Их экипажи вели ежедневные бои с 8.00 до 23.00, на отдых и принятие пищи времени оставалось очень мало. Кроме того, часто японцы ночью предпринимали атаки, пытаясь прорваться через кольцо окружения. Полковой комиссар Василий Андреевич Сычев, комиссар 9-й мотоброневой бригады, в прошлом уральский рабочий-металлург, нередко в сложной обстановке он становился во главе своих частей и личной смелостью увлекал их на боевой подвиг.

Следует сказать, что стрельба броневиков и танков ночью в ходе боев на Халхин-голе не применялась. Единственным случаем стало действие группы из 6 БА-20 9-й мотоброневой бригады. 30 августа в 23.00 эти машины преследовали по местности группу японской пехоты, прорвавшуюся через кольцо окружения:

«Ночь была лунная и силуэты убегающих японцев были видны на дистанции 200-400 м, местность была равнинная, отдельные места были изрыты траншеями. Башенные стрелки устанавливали прицел при свете в башне, после чего стрельба велась без всякого света с прицелом 4. Все броневики вели огонь в одно место. Результаты стрельбы оказались очень эффективными. Ночью было видно, как ложились японцы. Считали, что они укрылись, но утром проверили и нашли во всех местах, куда вели огонь, трупы соответственно количеству силуэтов. Стрельба велась с остановок после броска вперед. Машины шли колонной на дистанции 10-20 м и огонь вели в сторону».

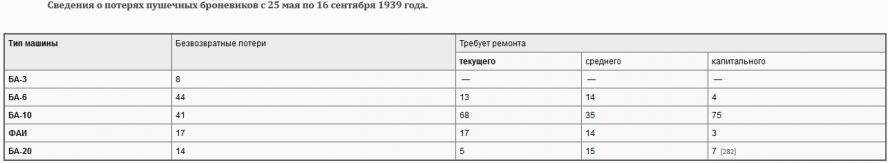

Всего в ходе боевых действий у реки Халхин-Гол было безвозвратно потеряно 93 бронеавтомобиля БА-3, БА-6, БА-10 и 31 ФАИ и БА-20 (сюда включены машины, не подлежащие восстановлению — сгоревшие или полностью разбитые, — а также захваченные противником), а еще 209 броневиков требовали капитального, среднего или текущего ремонта, причем большая часть из них имела боевые повреждения.

Согласно «Сводной ведомости на выведенную из строя матчасть с начала боев до 16 сентября 1939 года» причины безвозвратных потерь были следующие:

«Бронеавтомобиль ФАИ:

11-я танковая бригада — 9 (2 сгорели, 7 сданы на завод);

5-я стрелково-пулеметная бригада — 3 (1 сгорела, 2 разбиты);

9-я ОМББр — 4 (3 сгорели, 1 оставлена у противника);

12-й отдельный батальон связи — 1 (сгорела);

36-я мотострелковая дивизия — 4 (разбиты снарядами).

Бронеавтомобиль БА-20:

8-я ОМББр — 7 (2 сгорели, 5 оставлены на территории противника);

7-я ОМББр — 2 (сгорели);

5-я стрелково-пулеметная бригада — 1 (вследствие аварии совершенно выведена из строя);

9-я ОМББр — 5 (2 сгорело, 1 оставлена у противника, 2 разбиты);

12-й отдельный батальон связи — 1 (разбита снарядом);

36-я мотострелковая дивизия — 3 (1 сгорела, 2 оставлены на поле боя)

В/ч 9370 (12-й отдельный батальон связи). 1 ФАИ пропала вместе с экипажем. По имеющимся данным машина сгорела...

В/ч 9482 (8-я ОМББр). 4 БА-20 9 июля 1939 года во время отхода из окружения были подбиты и оставлены...

В/ч 9546 (9-я ОМББр). 1 ФАИ 3 июля 1939 года около 14.00 при отходе застряла в болоте и была сожжена.

1 БА-20 27 июня 1939 года около 17.00 при отходе разведгруппы в близком соприкосновении с танками противника попала в солончаки и забуксовала. Времени для буксировки не было, и экипаж вынужден был оставить машину в полной исправности...

Бронемашина БА-3:

36-я мотострелковая дивизия — 3 (2 разбиты снарядом, 1 оставлена у противника);

8-я ОМББр — 5 (подбиты и сожжены).

Бронемашина БА-6:

7-я ОМББр — 29 (сгорели);

5-я стрелково-пулеметная бригада — 3 (сгорели);

9-я ОМББр — 7 (сгорели);

8-я ОМББр — 5 (4 сгорели, 1 разбита).

Бронемашина БА-10:

57-я стрелковая дивизия — 1 (пробита броня и бензобак);

6-я танковая бригада — 1 (сгорела);

5-я стрелково-пулеметная бригада — 2 (1 сгорела, 1 разбита и сгорела);

9-я ОМББр — 22 (сгорели);

24-й отдельный батальон связи — 1 (оставлена на территории противника);

8-я ОМББр — 14 (сгорели)»

От бутылок с бензином и попадания снарядов противотанковых орудий почти все броневики горят и после этого восстановлению не подлежат. Восстанавливались машины, вышедшие из строя по техническим причинам, а также получившие повреждения от огня полевой артиллерии и авиации, хотя последних было очень мало. Среди конструктивных недостатков бронемашин отмечалось следующее:

«Машины показали хорошую проходимость и выносливость. Легкие броневики были в большом почете из-за своей подвижности и использовались для всевозможных целей (командирами штаба, командованием, делегатами связи, санитарами, связными, разведчиками, доставки горячей пищи в термосах на передовые позиции под арт. обстрелом и др.)...

Броня БА-20 и ФАИ легко пробивается крупнокалиберным 12 мм пулеметом бронебойной пулей. (Видимо, речь идет о 13,2-мм пулеметах Гочкиса, которые были на вооружении японской армии). Она не пробивается только ружейно-пулеметной простой и бронебойной пулей... Броневики БА-20 и ФАИ — только связные машины, для боя слабы.

Броневики БА-6 и БА-10. Бензобак, вмещающий 108 кг бензина висит над головой и командира и механика водителя и при попадании снаряда ПТО выливается им на голову, отчего моментально все внутри воспламеняется...

В остальном машины показали себя замечательно:

1. Не было ни одного случая где бы потребовался второй пост управления (задний). В условиях Дальневосточного и Монгольского театра, второй пост не нужен.

2. Машины показали хорошую проходимость и выносливость.

3. Ружейный и пулеметный огонь для гусматиков не приносит вреда. Попадание целого 37-мм снаряда не выводит гусматика из строя, а проделывает аккуратное отверстие и машина продолжает работать...

...Броня среднего броневика БА-6 пробивается бронебойной пулей 13,2-мм пулемета. Броня среднего броневика БА-10 (новейшего) крупнокалиберным пулеметом не пробивается и является вполне надежной защитой экипажа на поле боя.

БА-10 — лучший из броневиков, но мотор слаб, при толчках лопаются кронштейны рессор».

Следует сказать, что благодаря высокой подвижности мотоброневых бригад они сумели в короткое время выдвинуться к району боевых действий, пройдя большие расстояния. Например, поднятая по тревоге 17 мая 9-я мотоброневая бригада в течение трех дней совершила марш Ундур-Хан — Тамцак-Булак протяженностью 700 км (было 8 аварий и 61 поломка), 7-я мотобронебригада 30 июня — 3 июля была переброшена из Дзамин-Удэ и, пройдя 700 км, с хода вступила в бой, 8-я мотоброневая бригада совершила марш из Баин-Тумен, покрыв 400 км в 2 дня.

Оценивая роль мотоброневых бригад в ходе конфликта у реки Халхин-гол, Маршал Советского Союза Кулик в своем докладе 24 июля 1939 года наркому обороны сообщал:

«7, 8 и 9-я бронебригады — по существу бронированная кавалерия, более подходящая для охраны границ и внутреннего порядка, пехотный бой вести не умеют. Однако сыграли большую роль в первый период боевых действий, но понесли большие потери».

@темы:

и не только,

танки